Entrevista a Sergiu Celibidache sobre Técnica de Dirección Orquestal

Esta entrevista, realizada por el periodista Krotxa, recopila de forma detallada y apasionante las ideas, técnicas y reflexiones del Maestro Sergiu Celibidache sobre la dirección orquestal. A lo largo de esta extensa conversación, Celibidache desgrana los principios fundamentales de su enfoque técnico, los fundamentos gestuales, la relación entre el gesto y la música, y su filosofía pedagógica, revelando una concepción profundamente orgánica y estructurada del arte de dirigir.

ENTREVISTAS

Trad. no autorizada: Danisa Alesandroni

26 min leer

Sr. Krotxa: Buenas tardes, Maestro Celibidache.

CELIBIDACHE: Buenas tardes.

Sr. Krotxa: Esta entrevista va a ser un tanto peculiar. Quisiera preguntarle sobre la técnica de dirección que usted utiliza, pero sin abordar la fenomenología, que sé que tanto ama. Será una tarea difícil para usted, ya que su técnica parece surgir directamente de la música. Me han dicho que posee una técnica maravillosa, casi milagrosa.

CELIBIDACHE: (Ríe) Sí, hace maravillas… Lo cierto es que es muy efectiva... pero la técnica no es más que una herramienta, y está siempre al servicio de la música. La naturaleza del sonido, de la música, sí, eso es un verdadero milagro. Y no me resultará difícil hablar sobre la técnica, porque para poder enseñarla, he tenido que sistematizar una serie de movimientos que, aunque sacados de contexto, utilizamos al dirigir.

Sr. Krotxa: Cuénteme un poco sobre la orquesta.

CELIBIDACHE: Es un tanto difícil hablar de algo tan complejo como la orquesta en una entrevista como esta, pero intentaré transmitir la idea. El término “orquesta” se refiere a un grupo de músicos que se reúnen para interpretar una obra musical. Dependiendo de la obra, ese grupo puede no necesitar un director. Pero si lo necesita, la orquesta se convierte en el “instrumento” del director, quien actúa a través de ella. Podría escribirse una tesis entera sobre la orquesta como instrumento complejo, pero supongo que no es su intención. Para hacer más amena esta conversación, le diré lo que siempre les digo a mis alumnos el primer día que se inician en esta especialidad que es la dirección.

Les explico que, más que “dirección orquestal”, deberíamos hablar de “dirección musical”, ya que la formación de un director le permite conducir cualquier tipo de conjunto, no solamente una orquesta sinfónica. También les hablo de una orquesta muy especial: la “orquesta sinfónica celestial”. Celestial porque es una idealización, una imagen mental que tenemos de una orquesta perfecta. Esa orquesta nunca se equivoca, es la única que toca de forma impecable, donde todo está en equilibrio. La orquesta real puede aproximarse a esa perfección, pero nunca será perfecta. El director lleva en su mente una idealización de la partitura, una escucha interna tocada por esa orquesta celestial, que nunca falla, donde todo está afinado, equilibrado, íntegro.

Insisto en que la orquesta real es el instrumento más imperfecto que existe, no solo por los problemas técnicos de cada instrumento (afinación, construcción, etc.), sino también porque estos instrumentos los tocan personas, y las personas no somos perfectas. Y como colmo, quien asume la responsabilidad final —el director— tampoco es perfecto.

Sr. Krotxa: ¿Cuál es el rol del director?

CELIBIDACHE: El rol del director es unificar, bajo un solo criterio —el suyo—, las diferentes maneras de pensar, las voluntades y las personalidades de cada uno de los integrantes de la orquesta.

Sr. Krotxa: ¿Cómo surgió la necesidad de la figura del director?

CELIBIDACHE: Siempre fue necesario que alguien se encargara de unificar al grupo. Pero es en el Romanticismo cuando se vuelve imprescindible la figura del director tal como lo entendemos hoy. La expansión de la orquesta y la evolución del lenguaje musical trajeron muchas dificultades interpretativas. Entonces surgió esta figura del director como intérprete. Desde entonces, la técnica del director está en constante evolución. El director, como intérprete, fue el último en aparecer en la historia de la música.

Sr. Krotxa: Me gustaría centrar esta entrevista en todo lo relacionado con la técnica y la teoría técnica. ¿Por dónde comenzamos?

CELIBIDACHE: Hay dos premisas que sirven de base para establecer los principios de esta técnica. Una es la continuidad del movimiento, y la otra, las proporciones. Sobre las proporciones hablaré más adelante. En cuanto a la continuidad del movimiento: no debemos detenernos, excepto cuando la música se detiene.

Sr. Krotxa: Pero... ¿cómo organiza sus movimientos el director? Está bien que sean continuos, pero tendrán que seguir alguna lógica, algún camino…

CELIBIDACHE: Sr. Krotxa, no se apresure. Le iré revelando poco a poco los secretos de esta técnica. En esta técnica, toda la música se dirige a través de ciertas “figuras”, que llamamos “figuras básicas”. Estas marcan el camino, la forma del movimiento continuo y lo organizan. Estas figuras representan los diferentes pulsos, y están basadas en la naturaleza y la organización de los tiempos fuertes y débiles de la música, expresados mediante el gesto.

Sr. Krotxa: ¿Cuál es la naturaleza de esas figuras básicas?

CELIBIDACHE: Geométrica. Se identifican con los compases de 4, 3, 2 y 1 pulsos, o sus derivados.

Sr. Krotxa: ¿Cuáles son esas figuras que usted utiliza en esta técnica?

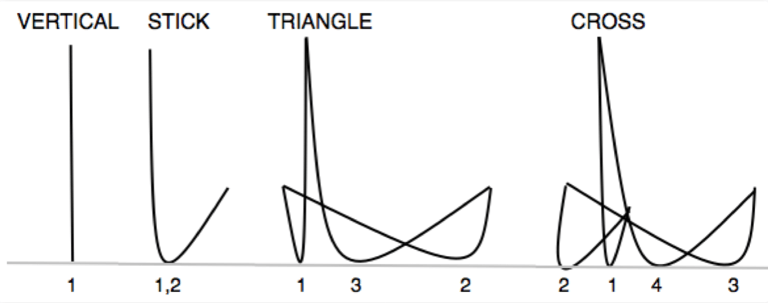

CELIBIDACHE: La cruz, el triángulo y la línea vertical. En esta técnica, todos los compases —por raros o complicados que sean— pueden ubicarse dentro de alguna de estas figuras básicas, o derivar de ellas. Todas las figuras básicas están dispuestas sobre una línea imaginaria que llamamos “línea de inflexión”.

Sr. Krotxa: ¿Qué es la línea de inflexión?

CELIBIDACHE: Es una línea imaginaria, firme y horizontal, que trazamos hasta la posición inicial. El director batea sobre esa línea imaginaria en puntos también imaginarios, que llamamos "puntos esenciales" [NdT: otras maneras que usa para mencionar esto son: puntos de contacto; cambios de inflexión], y que están distribuidos a lo largo de ella. Así, todos los puntos esenciales se marcan a la misma altura y sobre la misma línea imaginaria. Por lo tanto, concluimos que de un punto esencial a otro, el brazo sube y baja para marcar el siguiente punto, hasta completar el ciclo de puntos esenciales que forman la figura básica.

Sr. Krotxa: Usted mencionó la posición inicial, ¿podría explicar en qué consiste?

CELIBIDACHE: La posición inicial es la postura que adopta el director antes de comenzar, justo antes de dar el levare. Esa posición debe ser natural, relajada y controlada. Psicológicamente debe comunicar claramente que lo que está a punto de suceder es lo que el director quiere. A través de esta posición se concentra la atención de la orquesta.

Sr. Krotxa: Usted mencionó el levare. Luego le preguntaré sobre eso, pero antes de continuar con las figuras básicas, ¿podría decirme qué es un levare?

CELIBIDACHE: Para no usar aún palabras que no he explicado, y dado que no estamos hablando del levare en sí, le diré simplemente que es el gesto que el director hace para indicar a los músicos qué es lo próximo que sucederá en la música.

Sr. Krotxa: Volviendo a la posición inicial, ¿qué debe hacer el director para adoptarla?

CELIBIDACHE: Imagine dejar los brazos completamente relajados, muertos.

Sr. Krotxa: ¡¿Qué está haciendo, maestro?! ¡Esto me pone en una situación incómoda!

CELIBIDACHE: ¡No! Lo estoy colocando en la posición inicial. ¡Relájese! Deje caer los brazos, sin vida. Notará que se forma un pequeño arco natural entre el brazo y el antebrazo. Cada persona tiene su propio arco natural. Ahora, mantenga los brazos muertos; yo tomaré sus manos y las tiraré suavemente hacia mí (el maestro está frente a mí). ¡Noooo! ¡No intervenga! ¡Déjelos muertos! ¡Eso es! ¿Lo ve? Tiré suavemente de sus brazos hacia mí y coloqué los antebrazos paralelos al suelo, con las palmas hacia abajo, sin inclinarse.

Sr. Krotxa: ¡Dios mío! Si mi madre me viera como director con el gran Celibidache... Cuando cantaba en casa, ella me decía que lo mío no era la música, que lamentablemente no había nacido para eso...

CELIBIDACHE: (ríe) Ja, ja, ja…

Sr. Krotxa: ¿Siempre es así la posición inicial?

CELIBIDACHE: Básicamente sí, pero luego esa posición debe ajustarse a la música que se va a interpretar. Por ejemplo, en el inicio del Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, que comienza con flautas muy agudas, elevamos ligeramente la posición inicial. En cambio, en la Inconclusa de Schubert, que comienza con violonchelos y contrabajos, nos dirigimos hacia una posición más baja y profunda.

Sr. Krotxa: ¿Cómo es el movimiento de los brazos?

CELIBIDACHE: Como ya dije antes, el movimiento debe ser continuo. En esta técnica es fundamental aprender a controlar el peso del brazo. A veces se debe intervenir, y otras no, para no ejercer más fuerza que la necesaria para mantener el brazo en la posición deseada. El movimiento siempre nace desde el brazo, que tira del antebrazo, y este a su vez tira de la mano.

Sr. Krotxa: Ahora quiero volver al tema de las figuras básicas. ¿Cómo se disponen estos puntos esenciales sobre una línea imaginaria?

CELIBIDACHE: Cada figura básica, por su propia anatomía, corresponde a una organización específica de puntos esenciales sobre la línea imaginaria. Por ejemplo, en la cruz los puntos van 2, 1, 4, 3. En el triángulo: 1, 3, 2. En la figura vertical: 1 y 2 en el mismo punto.

Sr. Krotxa: ¿Están esos puntos a la misma distancia entre sí?

CELIBIDACHE: Entre ellos sí, pero están ordenados de tal forma que del punto 1 al 2, del 2 al 3, y del 3 al 4, no hay la misma distancia. Sin embargo, el tiempo que se tarda en ir de un punto al otro debe ser el mismo. Esto obliga al brazo a no moverse a la misma velocidad entre cada punto de la figura básica.

Sr. Krotxa: ¿Y cómo se logra eso?

CELIBIDACHE: Con mucha práctica. Para lograrlo, se recomienda practicar ejercicios de continuidad del movimiento, moviendo los brazos a la misma velocidad de abajo hacia arriba, en un movimiento paralelo, que nazca desde el brazo.

Sr. Krotxa: ¿Qué ventajas tiene el hecho de que los puntos esenciales de las figuras básicas estén sobre una línea imaginaria?

CELIBIDACHE: Si todos los puntos esenciales están a la misma altura sobre una línea imaginaria, esa línea puede trasladarse hacia arriba, hacia abajo y en profundidad, usándose como un medio de expresión.

Sr. Krotxa: ¿Entonces hay un espacio donde se desarrollan esos gestos?

CELIBIDACHE: ¡Por supuesto! El espacio donde se desarrollan todos los gestos del director lo llamamos el “espacio eufónico” [NdT: espacio de comodidad]. Es algo que cada persona tiene y que no es igual en todos: depende de la altura, el ancho de tu espalda, la longitud de los brazos... Cada sonido tiene una posición particular dentro de ese espacio, y el punto central es lo que llamamos el “centro eufónico”. Moviendo la línea de inflexión hasta la altura del centro eufónico según lo que pide la música, podemos expresar el fraseo con el gesto.

Sr. Krotxa: ¿Quiere decir que el centro eufónico es el lugar justo donde la música se ubica dentro de ese espacio, y que va cambiando a medida que avanza la música, siendo representado por el gesto del director moviendo esa línea imaginaria?

CELIBIDACHE: ¡Bien, señor Krotxa, veo que me sigue! Nada mal para alguien ajeno al oficio… ¿No le gustaría ser mi alumno? ¡Puedo hacer milagros!

Sr. Krotxa: Gracias… ¡eso es justo lo que necesito en este momento de mi vida! Si no le molesta, ¿podemos continuar con la entrevista?

CELIBIDACHE: (Frunce los labios con una expresión teatral de falsa indiferencia y asiente con la cabeza.)

Sr. Krotxa: ¿Por qué las figuras básicas tienen esas formas?

CELIBIDACHE: Es algo que está en la naturaleza, en nuestra naturaleza y en la naturaleza de la música. Yo no lo inventé. Los compases tienen su propia anatomía. Por ejemplo:

Cruz: 1 fuerte (hacia abajo, por gravedad), 2 débil (introvertido), 3 fuerte pero menos que el 1 (extrovertido), 4 débil, más que el 2, y en dirección contraria a la gravedad.

Triángulo: 1 fuerte, 2 débil, 3 débil pero más débil que el 2.

Línea vertical: 1 fuerte, 2 débil.

Hay técnicas donde todos los puntos esenciales se marcan sobre un mismo punto de la figura, pero en esta técnica están dispuestos horizontalmente. Solo en la figura vertical se marcan en el mismo punto. Por eso, en la cruz y el triángulo, tenemos que movernos a distintas velocidades entre los puntos esenciales.

Sr. Krotxa: ¿Siempre fue así?

CELIBIDACHE: No. Antiguamente, el segundo punto de la cruz se marcaba hacia afuera, y el tercero hacia adentro. Hasta que en 1708, Michel Pignolet de Montéclair determinó que el tercer punto debía considerarse fuerte, y por tanto debía marcarse con un gesto extrovertido. Desde entonces, se empezó a marcar así.

Sr. Krotxa: ¿Podría dibujarme esas figuras básicas?

CELIBIDACHE: ¡Claro que sí! ¿Por qué no?

Sr. Krotxa: ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los estudiantes al marcar las figuras básicas?

CELIBIDACHE: Al principio cometen muchos, como es habitual, porque tienen que estar atentos a muchas cosas. Reciben mucha información y necesitan tiempo para digerirla. Pero para darte un ejemplo: al marcar una figura de compás, hay que tener cuidado de no pasar el punto 1, así como también el 2, porque parecería un compás de uno. Es un error típico al no estar habituados a esta técnica, especialmente en los comienzos. Pero son cosas que se resuelven con la práctica diaria.

Sr. Krotxa: Perdone mi ignorancia, ¿pero hay música que cambia constantemente de figura básica?

CELIBIDACHE: No dice ninguna tontería. En pasajes o en obras complejas, y siempre que sea posible, se debe mantener la misma figura básica. Cambiar constantemente dificulta la claridad. Pero al mismo tiempo, cuando en estas obras de métrica compleja logramos no cambiar la figura básica, cuando finalmente se cambia, ese cambio se convierte en un punto de referencia, un lugar donde aferrarse. Y eso es un alivio. Un ejemplo de ello es la música de Stravinsky y de otros compositores posteriores que utilizan esta técnica compositiva.

Sr. Krotxa: ¿Antiguamente se cambiaba de compás?

CELIBIDACHE: No era común cambiar de compás. Uno de los primeros compositores en darse cuenta de que cada compás tiene su propia anatomía fue Beethoven. En el scherzo de la Novena Sinfonía escribió indicaciones como “in ritmo de tres batute” o “in ritmo de cuatro batute”, porque se dio cuenta de que la anatomía de la música que él sentía no coincidía con el compás que había escrito. Quizás la razón era que no se estilaba cambiar el compás, pero con estas indicaciones, Beethoven —a diferencia de otros— demostró inteligencia y sensibilidad hacia la naturaleza del ritmo. En la historia de la música hay muchos errores cometidos incluso por grandes compositores en cuanto al uso de compases: aunque la música sea genial, muchas veces no está escrita en el ritmo correcto, ya que la anatomía de la música no coincide con la del compás.

Sr. Krotxa: ¿Podría darme algunos ejemplos?

CELIBIDACHE: Hay muchos. Pero por citar algunos conocidos: El aprendiz de brujo de Paul Dukas está escrito en 3/8, cuando en realidad debió haber sido en 9/8. O la Segunda Sinfonía de Tchaikovsky (Pequeña Rusia), en el Presto final del cuarto movimiento, está escrita en 1 cuando debería estar en 2. Y hay infinidad de ejemplos así. En otros casos, aunque el compositor no cambie de compás, sí hay cambios en la figuración, en la naturaleza del contenido o en la armonía, lo que modifica el pulso. En esos casos tenemos que cambiar la figura básica, como en muchas obras de Mozart, por ejemplo en Eine kleine Nachtmusik.

Sr. Krotxa: Usted mencionó el pulso. ¿Qué es el pulso en música?

CELIBIDACHE: El pulso es el ritmo interno (el “latido”) que recorre la música y que debe coincidir con la pulsación del director. Hay otro término relacionado pero no idéntico, que es la unidad motora. Las unidades motoras son las células que mueven rítmicamente la música. Los griegos usaban unidades rítmicas llamadas chronos protos, y en latín primum tempus. El chronos protos era una unidad de tiempo indivisible, que podía multiplicarse pero no dividirse. Había compases de hasta 25 chronos protos. También existía una muy popular llamada pausa cretica, una unidad de cinco chronos protos, originaria de la isla de Creta. El sistema que usa Stravinsky en La consagración de la primavera, y en muchas de sus obras, está basado en los chronos protos de los griegos antiguos.

Sr. Krotxa: Cuando en una partitura aparece “negra = 76” y luego una indicación como adagio o andante, ¿se refiere al pulso?

CELIBIDACHE: Debería, pero no siempre es así. Siempre hubo confusión entre los compositores al elegir una indicación de carácter, como allegro, adagio, etc. Se confundía la figura con el pulso. Cuando se empezó a escribir un valor de pulso específico, como “negra = 120”, ese problema se resolvió en parte. Pero aún encontramos casos donde se indica “negra = 80” y sin embargo se califica como adagio, como en el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Shostakovich. Si uno piensa en la figura, puede parecer adagio, pero si piensa en el pulso real, eso no es correcto, ya que en realidad va el doble de rápido.

Sr. Krotxa: Una vez definido el pulso y la unidad motora, ¿tiene alguna definición para el ritmo?

CELIBIDACHE: Orden y proporción sobre el tiempo.

Sr. Krotxa: Bueno, parece que llegamos a su tema favorito. Voy a preguntarle por el levare. ¿Qué es?

CELIBIDACHE: El levare es el gesto o pulsación que marca (batea) el director. Siempre se refiere a una unidad de pulso previa, o dicho de otro modo, el levare refleja la siguiente unidad de pulso. Entonces, para marcar el primer levare, debemos marcar una unidad de pulso antes de que la música empiece a sonar. Y en resumen, la dirección consiste en marcar levares constantemente.

Sr. Krotxa: Entonces, ¿terminamos una unidad de pulso antes que el resto de la orquesta al llegar al final?

CELIBIDACHE: ¡No! Se termina con la música.

Sr. Krotxa: ¿Cómo se marca el levare?

CELIBIDACHE: ¡Tengo un repertorio amplísimo de levares! (se levanta con un gesto teatral, orgulloso, como un caballero medieval con su colección de espadas). Pero antes de hablar de ellos, quiero explicarte algo que llamamos “referencia óptica”. La referencia óptica es el movimiento vertical que realiza el brazo desde un punto y regresa al mismo punto, estableciendo así un punto de referencia visual. Este punto de retorno genera la claridad necesaria para marcar el levare al comienzo de la obra y para dar entradas precisas durante la interpretación. Habiendo dicho esto, te explico los tipos de levares que usamos en esta técnica:

El levare normal, que se usa cuando la música comienza en el primer tiempo del compás. Debe contener el carácter, el metro (pulso) y la dinámica.

El levare métrico, que sólo expresa el metro. Se usa cuando la música comienza después del primer tiempo, es decir, cuando el inicio está ocupado por un silencio. En ese caso, el carácter y la dinámica se expresan recién en el golpe efectivo, es decir, la caída del brazo.

Y finalmente, el levare virtuoso, que no expresa ni carácter, ni metro ni dinámica. Se usa igual que el métrico, cuando la música empieza a contratiempo, y el director elige cuál usar según la reacción de la orquesta en los ensayos.

Sr. Krotxa: ¿Podría explicarme qué es el golpe efectivo?

CELIBIDACHE: Es el gesto que refleja el pulso en el que la música comienza, después del levare.

Sr. Krotxa: Continúe, continúe…

CELIBIDACHE: Hay otro levare más: el levare dinámico. Este no se usa al comienzo de una obra, y sólo expresa la dinámica. Se emplea en pasajes de fortissimo o pianissimo súbitos, y también cuando hay contrastes dinámicos muy marcados entre pulsos sucesivos.

Sr. Krotxa: ¿Puede darme un ejemplo?

CELIBIDACHE: Uno que siempre menciono es el comienzo del scherzo de la Octava Sinfonía de Beethoven, donde hay una alternancia dinámica muy marcada entre pulsos.

Sr. Krotxa: ¿Hay momentos en los que los estudiantes lo pasan peor al dirigir?

CELIBIDACHE: Los estudiantes… y no solo los estudiantes. El momento más difícil es cuando hay que correlacionar. En menor medida, también cuando se llega a un ritardando o a un cambio de tiempo. Yo soy muy intuitivo, y siempre supe correlacionar y salir de situaciones difíciles, pero la intuición también puede fallar.

Sr. Krotxa: ¿Y qué hace el director en esos casos?

CELIBIDACHE: Correlacionar es una de las materias más difíciles para un músico, y en este caso, para el director. Hay que equilibrar la presión vertical y horizontal que existe en la continuidad sonora de una frase musical. Esta frase, a su vez, forma parte de una semifrase mayor, y así sucesivamente, hasta llegar al clímax, el punto más alto de tensión de una obra. Desde allí, la direccionalidad cambia y se encamina hacia el final, donde toda la tensión se resuelve… o debemos resolverla. Siempre estamos correlacionando cada frase, y teniendo muy claro que estamos yendo hacia el clímax, y de ahí hacia el desenlace.

Pero supongo que esperabas algo más técnico. Técnicamente, los alumnos la pasan mal cuando hay un cambio de tiempo y hay que dar el levare del nuevo compás. Hay varios casos:

Cuando hay una relación matemática entre los dos tiempos, se puede hacer directamente.

Cuando no hay relación matemática, hay varias posibilidades:

Si pasamos de un pulso lento a uno más rápido, el director detiene el gesto en el último pulso del tiempo lento y marca la anacrusa del nuevo tiempo después de ese último pulso.

Si pasamos de un pulso rápido a uno más lento, debemos “comernos” el último pulso, detenernos dos pulsos antes y salir en el momento justo con la nueva anacrusa.

En otro caso, también al pasar de un pulso rápido a uno más lento, puede hacerse directamente, manteniendo la continuidad del movimiento.

Sr. Krotxa: De todo lo que me ha contado hasta ahora, ¿esta técnica tiene alguna característica que la diferencia de otras?

CELIBIDACHE: Como estamos hablando de técnica y no de fenomenología, te hablaré de lo que llamamos proporciones.

Sr. Krotxa: ¿Y qué son esas proporciones?

CELIBIDACHE: Las proporciones son distintas maneras de reflejar los cambios de dirección de las figuras básicas, según el contenido musical (rítmico) del pulso. Y esto es lo que nos obliga a mantener la continuidad del movimiento de la que hablamos al principio de esta entrevista, porque sin continuidad, no se pueden reflejar las proporciones. Por eso, las proporciones son el arma más poderosa que puede tener un director, si logra dominarlas.

Sr. Krotxa: ¿Cómo son esas proporciones?

CELIBIDACHE: Las proporciones que usamos en esta técnica son:

1:1 (uno a uno) y 2:1 (dos a uno), cuando la música es legato.

3:1, 4:1 y 5:1, cuando la música es staccato.

Por ejemplo:

En la proporción 1:1, el contenido rítmico es 2. El gesto del director lleva medio pulso de subida hasta el cénit de la curva, y medio pulso de bajada al siguiente punto esencial.

En la proporción 2:1, el contenido rítmico es 3. El gesto sube en 2/3 de pulso y baja en 1/3.

En la 3:1, sube en 3/4 y baja en 1/4 (es decir, tres unidades motoras hacia arriba y una hacia abajo).

En la 4:1, sube en 4/5 y baja en 1/5.

Y en la 5:1, sube en 5/6 y baja en 1/6.

No hay proporciones mayores porque no se entenderían musicalmente, y además, físicamente no se podrían ejecutar. Una música con contenido de dos, si se tiene que hacer staccato, se duplica a cuatro, y se aplica la proporción 3:1, que es la primera que refleja esa articulación. (1+1 = 2; 2x2 = 4; la proporción para 4 es 3:1).

Sr. Krotxa: ¿Debe ser tan estricta esa proporción?

CELIBIDACHE: No exactamente. Por ejemplo, en pasajes muy fuertes y rápidos, puede usarse un gesto más pequeño, pero con una proporción más contrastada. O puede haber pasajes donde aplicamos un 3:1 legato, al que yo llamo “3:1 no auténtico”.

Sr. Krotxa: ¿No existen proporciones inversas?

CELIBIDACHE: Claro que sí, se llaman pellizco [NdT: original dice pinch]. Son proporciones contrarias a las que usamos en esta técnica. Yo no soy partidario de dirigir con "pellizcos”, aunque hay muchos que lo hacen y con buenos resultados. Pero en casos como un accelerando o un ritardando, la diferencia entre la subida al cénit sería tan mínima que no se percibiría. Cuando la proporción se hace bien, la subida al cénit es más larga en unidades motoras, y eso nos da más tiempo para asumir los cambios.

Sr. Krotxa: ¿Y si en una misma obra hay dos grupos, uno en staccato y otro en legato?

CELIBIDACHE: Entonces, el gesto del director debe ir hacia el grupo que sea más importante o necesite más ayuda. Siempre y cuando ese pasaje no presente polirritmia.

Sr. Krotxa: ¿Y en caso de polirritmia?

CELIBIDACHE: Si en una obra hay polirritmia entre las voces, cada una requeriría una proporción diferente. Algunas pedirían 1:1, otras 2:1, otras 3:1… En ese caso, el director debe adoptar la proporción más baja, la 1:1, y solo intervenir con otra proporción cuando algún grupo se desincroniza y necesita ser reenfocado.

Sr. Krotxa: ¿Qué pasaría si no hago la proporción que debería?

CELIBIDACHE: No hacer la proporción correcta tiene sus consecuencias. Pero a veces el director puede optar voluntariamente por hacer una proporción incorrecta. A eso lo llamamos proporción falsa. Son proporciones que el director elige voluntariamente y que no coinciden con el contenido rítmico del pulso. Se usan para corregir tendencias de aceleración o de caída de tempo en la orquesta, y son muy útiles al acompañar a solistas, ya que ahí el director depende de lo que hace el solista. Ahora bien, si no se hace por decisión sino por error, el caos que se puede generar es grande. Las proporciones falsas pueden ser más o menos efectivas.

Sr. Krotxa: Entonces, una proporción más contrastada es…

CELIBIDACHE: Una proporción más contrastada es aquella en la que se tarda más en llegar al cambio de dirección. Cuanto más tarda la subida, menos tiempo queda para la bajada, y eso genera mayor contraste en el gesto. En esta técnica, nunca se dirige igual. Cuanto más se retrasa el cambio de dirección, más se acorta el descenso, y eso genera más contraste.

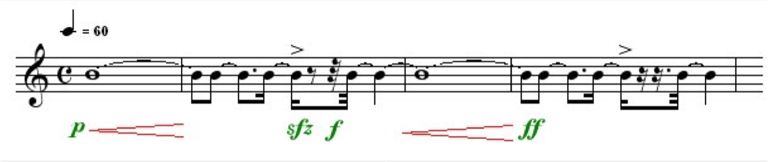

Sr. Krotxa: ¿Podría darme un ejemplo para entender mejor la diferencia entre más o menos contraste?

CELIBIDACHE: ¡Claro que sí! Lo primero que vemos es que el pasaje debe ir a negra = 60. En el segundo compás, hay una serie de figuras, articulaciones y dinámicas que nos indican si debemos usar una proporción más o menos contrastada. En ese compás, el tercer pulso será el más contrastado. El segundo es contrastado, pero menos. El primero tiene algo de contraste porque es un “contratiempo”. Y el cuarto pulso no tiene contraste alguno.

Sr. Krotxa: Volviendo a las proporciones falsas: cuando una orquesta tiende a acelerar o desacelerar cuando no debería, si aplicamos proporciones falsas, ¿concluyo que para realizar los accelerandos y ritardandos escritos en la partitura también debemos usar proporciones falsas, es decir, proporciones más o menos contrastadas?

CELIBIDACHE: Exactamente.

Sr. Krotxa: ¿Tiene alguna definición para accelerando y ritardando?

CELIBIDACHE: Accelerando... Existe un lenguaje internacional para la música: el italiano. Así que no cuesta nada decirlo en italiano, como la biología usa el latín para referirse al mundo vivo.

Sr. Krotxa: Disculpe, continúe por favor.

CELIBIDACHE: Desde un punto de vista técnico, accelerando significa marcar anacrusas progresivamente más cortas en el tiempo, y ritardando, al revés: anacrusas progresivamente más largas. En los accelerandi o ritardandi puede ser necesario cambiar la figura básica, en cuyo caso, se debe anticipar el cambio con un pulso de antelación. (Recuerde que cualquier cambio musical debe reflejarse en el director con una unidad de pulso de anticipación).

Sr. Krotxa: ¿Entonces los accelerandi suceden de pulso en pulso?

CELIBIDACHE: No necesariamente. Un ejemplo es la danza del molinero (farruca) en El sombrero de tres picos de Falla. Hacia el final, hay un accelerando (aunque no está escrito). Falla asigna un valor diferente al pulso cada ocho compases. Hay directores que creen que deben mantener el tempo hasta llegar al nuevo valor y luego cambiarlo bruscamente. ¡Eso es un disparate! Un bailarín no conoce los compases, lo hace naturalmente, intuitivamente. Nunca cierra cuando la música empuja, ni empuja cuando la música abre. Hay un ejemplo similar en el último movimiento de la Simple Symphony de Britten.

Sr. Krotxa: ¿Dominar las proporciones le da al director un mayor control?

CELIBIDACHE: ¡O puede dejarlo en evidencia si las hace mal! A veces, al que no las hace le va mejor, porque la batuta no suena... Pero esta técnica consiste en reflejar lo que sucede en la música con el gesto. Hay directores que logran un sonido excelente de la orquesta, pero no se ve la música en sus gestos. ¡Y quizás cobran más!

Sr. Krotxa: ¿Usted entrena eso?

CELIBIDACHE: Dedicamos tiempo en clase a entrenar técnica. Primero explico las proporciones, luego las practicamos. Usamos palabras para cada unidad motora. Todos los estudiantes se quedan en el aula y yo los observo desde el piano. Acordamos una figura básica y una proporción, y yo improviso música mientras ellos ejecutan. A veces hago rubati y deben seguirme. A veces les digo que me lleven ellos, como en un concierto con solista, donde muchas veces se sigue al solista. Para proporciones más contrastadas, hacemos un ejercicio llamado scatto, que consiste en golpear la línea imaginaria desde la posición inicial lo más rápido posible y relajar el brazo inmediatamente después, dejándolo subir proporcional a la fuerza empleada. También hacemos ejercicios de movimiento continuo, levantando el brazo desde una posición muerta hasta lo alto, manteniendo la alineación brazo-antebrazo, y completando cierto número de pulsos. Hacemos ejercicios de independencia de brazos: uno continúa mientras el otro queda en posición inicial, o uno marca figuras básicas y el otro articula pizzicato, sforzati... o incluso marcamos figuras diferentes con cada brazo. Se pueden combinar muchos ejercicios.

Sr. Krotxa: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes al marcar anacrusas y proporciones?

CELIBIDACHE: Algunos mueven la cabeza al dar el levare. Hay que mantenerse inmóvil para que la atención se concentre en los brazos. Otro error es mover la muñeca, que nunca va sincronizada con el brazo. Esto crea un conflicto, porque cada articulación refleja proporciones distintas, y el resultado puede ser un desastre. También está el error de “bajada ciega”, como cuando se baja una persiana antigua que estaba atascada y de repente cae de golpe: se interviene demasiado en la caída.

Sr. Krotxa: Hábleme de los compases. Tengo entendido que, al igual que a los levares, usted clasifica los compases en distintos tipos.

CELIBIDACHE: Así es. Distingo entre normali y dispari. Los compases normali son aquellos donde los pulsos son rítmicamente equidistantes. Los dispari pueden ser de primer grado (los puntos esenciales no se baten la misma cantidad de veces) o de segundo grado (los pulsos no son equidistantes rítmicamente). En el primer caso, hay disparidad entre puntos esenciales, aunque los pulsos sean equidistantes. En el segundo, la disparidad está en los pulsos.

Sr. Krotxa: ¿Y cómo sería el levare en un compás dispari?

CELIBIDACHE: Siempre debe equivaler al pulso más corto. Todo levare debe contener al menos dos unidades motoras. Cuando tenemos pulsos de 3 y 4 unidades motoras, nos resulta fácil entender el de 3 por proximidad matemática. Pero no así el de 4 si tomamos como referencia el más corto.

Sr. Krotxa: ¿Qué es esa disparidad que a veces menciona en sus clases?

CELIBIDACHE: Me refiero a una forma de marcar el pulso que crea una diferencia entre el contenido rítmico. Si el contenido es 4, la disparidad será 1 a 3; si es 3, la disparidad será 1 a 2. Se usa mucho, por ejemplo, al acompañar cantantes en ritardandi o cuando un nuevo tiempo es muy lento. También la utilizo como anacrusa.

Sr. Krotxa: ¿Existe un sistema de escritura que usen los directores?

CELIBIDACHE: Sí, lo llamamos partitura de garabatos (scratch score).

Sr. Krotxa: ¿Y en qué consiste?

CELIBIDACHE: Es simple. Se representan los puntos esenciales con líneas largas verticales, el contenido rítmico con puntos, y la subdivisión con líneas cortas.

Sr. Krotxa: ¿Entonces en accelerandi donde hay que cambiar figura básica, también puede escribirse así?

CELIBIDACHE: Claro.

Sr. Krotxa: ¿Podría mostrarme?

CELIBIDACHE: Sí, claro. Te lo dibujo en el pizarrón. (Ejemplos de cambio de figuras en accelerando y ritardando).

4/4 accellerando que pasa a 2

| | | • | • | • |

4/4 ritardando a 2 que pasa a 4

| • | • | • | • | • | | | |

3/4 accellerando a 3 que pasa a 1

| | | | | | | | • | • •

3/4 ritardando a 1 que pasa a 3

| • • | • • | • | | | |

Sr. Krotxa: Usted mencionó “subdivisión”. ¿Qué es eso?

CELIBIDACHE: Subdividir es volver a batear, con un gesto más pequeño, cada punto esencial de las figuras básicas. En esta técnica, no se deben hacer más de tres pulsos en la misma dirección: punto esencial más dos subdivisiones.

Sr. Krotxa: ¿Siempre?

CELIBIDACHE: Hay excepciones. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, hay un número en 3/2 a corchea = 76, donde se marcan cuatro pulsos. Son casos excepcionales en los que no queda otra opción.

Sr. Krotxa: ¿Se puede subdividir cualquier compás?

CELIBIDACHE: Sí, pero algunos cambian de figura básica al subdividirse, otros pasan a disparità di primo grado, y otros a disparità di secondo.

Sr. Krotxa: ¿Por ejemplo?

CELIBIDACHE: El 6/8. En ritmos de tarantella, va en dos. En tiempos más lentos, se marca en 6 pulsos y se convierte en lo que llamamos cruz dividida, quitando dos puntos esenciales débiles. Hay cinco posibilidades más según qué punto se rebatiera, según la anatomía musical. Es un ejemplo de cómo un compás normal puede convertirse en disparità di primo grado. También puede transformarse en triángulo subdividido.

Sr. Krotxa: ¿Esto está dictado por la anatomía musical?

CELIBIDACHE: Exactamente. Hay que encontrar las partes fuertes y débiles. En general, no debemos cambiar de dirección cuando la música está en reposo.

Sr. Krotxa: ¿Hay compases que al subdividir no cambian de figura básica?

CELIBIDACHE: Sí, el triángulo o la cruz. Pero en compases como 9/8 o 12/8, si subdividimos mucho, es mejor que la última parte se haga con una figura pequeña de triángulo. Así evitamos que el músico se pierda o que, si se pierde, no sepa dónde retomar. También, en vez de subdividir dos veces cada punto en la cruz, transformamos la figura en cruz directamente.

Sr. Krotxa: ¿Y un compás que llevamos a uno, cómo se subdivide?

CELIBIDACHE: Depende de su contenido rítmico. Si es de dos, se puede usar una barra; si es de tres, un triángulo, o incluso una cruz en disparità di secondo grado.

Sr. Krotxa: ¿Hay otros tipos de subdivisión?

CELIBIDACHE: Sí, la llamada subdivisión en el aire.

Sr. Krotxa: ¿Y qué es?

CELIBIDACHE: Es un gesto que se marca en el transcurso de la curva, entre dos puntos esenciales. Se hace con una contracción muscular en el brazo en el segundo medio, segundo tercio o tercer tercio del pulso, según el contenido rítmico. No anticipa nada, solo refleja algo que está ocurriendo en ese momento.

Sr. Krotxa: Perdón mi ignorancia, pero hasta ahora pensé que como los músicos tienen la partitura, el director no era necesario... ¡o sea que el director manda!

CELIBIDACHE: Eso piensa mucha gente, y en muchos casos, no se equivocan, porque la dirección es el lugar con más posibilidad de “engaño”… la batuta no suena. Y como el público no entiende… si entendiera, muchos directores se dedicarían a la agricultura. A veces, ciertos gestos impresionan, aunque solo compliquen la ejecución musical. Pero dejemos eso. Hay un caso en que el director no debe tomar la iniciativa: los crescendos y diminuendi. El último en crecer o decrecer debe ser el director.

Sr. Krotxa: ¿Y quién empieza?

CELIBIDACHE: Los músicos, que tienen escrito crescendo. El director interviene si el volumen es demasiado o insuficiente. En el ensayo debe resolver los problemas de equilibrio. Por ejemplo, a veces quien tiene la voz más débil marca el crescendo, para no ser tapado por los más fuertes. Luego de los ensayos, el director solo interviene si es necesario.

Sr. Krotxa: ¿Tiene algún “as bajo la manga”? ¿Algún truco?

CELIBIDACHE: Querés que te cuente todos mis secretos… Hay uno que sí: se llama anticipación. Consiste en adelantar, usualmente medio pulso, el gesto del seguimiento. Puede hacerse también con 1/3 o 2/3 de pulso. Genera tensión, especialmente en las cuerdas. Se usa cuando agotamos todos los recursos técnicos para lograr tenuto o presión. Solo debe hacerse en momentos puntuales, y probarse en ensayo. Para salir de la anticipación, usamos lo que llamamos golpe derivado. El antídoto de la anticipación es la subdivisión: relaja donde la orquesta no lo espera.

Sr. Krotxa: ¡Vaya que es un as! ¿Alguno más?

CELIBIDACHE: Otro recurso técnico que usamos se llama absorción. Refleja pianissimi repentinos o resoluciones armónicas. Es no marcar ningún punto esencial de la figura. Ya te he contado demasiado… ¡Un mago nunca revela sus trucos!

Sr. Krotxa: ¿Por qué no ha publicado todo este material? ¿No cree que un método sería útil para la enseñanza?

CELIBIDACHE: No creo que esta disciplina deba enseñarse por escrito. La gente no lo entendería.

Sr. Krotxa: Aun así, es extraño que una técnica tan importante y prestigiosa como la dirección orquestal solo se transmita oralmente. Parece la misma terquedad que tiene respecto a no grabar música… ¡una idea casi masónica! Pero no quiero abusar de su confianza. Hace tres horas que habla sin parar, y creo que es hora de una pausa. Y ahora que digo pausa, me acordé de la fermata [calderón]. ¿Qué me dice de ella?

CELIBIDACHE: La fermata es un signo que representa la suspensión de la música durante un tiempo. Me enseñaron que la figura con fermata toma su valor más la mitad de su valor. Eso no es exacto, pero es aproximado. La fermata no tiene una duración absoluta, sino relativa. El director debe darle el valor adecuado según la estructura musical.

Sr. Krotxa: ¿La fermata es un problema técnico?

CELIBIDACHE: Sí. Para salir de una fermata, el director debe seguir ciertas reglas que llamamos los mandamientos de la fermata.

Sr. Krotxa: ¿Cuáles son esas reglas?

CELIBIDACHE: (enumera los 10 mandamientos, ya traducidos arriba, no los repetimos por extensión)

Sr. Krotxa: ¡Vaya! Como los 10 mandamientos bíblicos.

CELIBIDACHE: ¡Así los llamamos!

Sr. Krotxa: Una última cosa. ¿Qué les dice a sus alumnos justo antes de comenzar a dirigir?

CELIBIDACHE: Cuando estás en posición inicial, y justo antes de dar el levare que iniciará el discurso musical… pensá en el clímax de la obra, así sabrás el camino que hay que recorrer para llegar hasta allí… y volver a casa.

Sr. Krotxa: ¡Qué lección me ha dado!

CELIBIDACHE: Gracias por la entrevista, Sr. Krotxa. Espero que mis palabras sirvan para entender mejor la música. Aunque no seas músico, cualquiera con sensibilidad puede apreciar la verdadera naturaleza de la música. Espero que, como periodista, a partir de ahora mires a los directores con otros ojos… para bien o para mal.

Sr. Krotxa: Estoy seguro de ello. ¡Gracias, Maestro Celibidache! Ha sido un placer inmenso.