Interpretación Analítica

Este texto profundiza en la interpretación analítica de la música desde el concepto del agrupamiento de compases como principio estructural y expresivo. A través de ejemplos del repertorio clásico y romántico, se revela cómo las ideas musicales, la instrumentación y la forma se entrelazan orgánicamente. La lectura propone una comprensión integral del discurso musical, donde cada entrada instrumental, dinámica o fraseo responde a una lógica interna de construcción formal.

ANÁLISIS DE OBRAS

Hans Swarowsky

11 min leer

“Ahora quiero hablarles sobre la Poética Musical, esto quiere decir: sobre el h a c e r conforme al orden musical. Con esto está claramente dicho que nosotros no tomamos la música como pretexto para ensueños agradables.

En esta ocasión tenemos que recordar que en el ámbito que se nos ha atribuido … nuestro trabajo no consiste en filosofar, sino en trabajar manualmente”.

~Igor Stravinsky

ANÁLISIS POR GRUPOS DE COMPASES

I

Para conocer una obra según su contenido, el intérprete tiene que recorrer en sentido contrario aquel camino que el creador tomó para la creación de su obra. El concepto del creador, consiste en la idea y su realización. La idea es a menudo una inspiración proveniente de un talento especial, un pensamiento musical luminoso, pero le puede haber ayudado considerablemente a existir una organización constructora, como Beethoven demuestra. Una idea puede ser absolutamente espontánea, seguida por un desarrollo libre, pero también puede dejar entrever en su embrión el propósito de su desarrollo posterior y de su utilización a lo largo de la pieza.

La mejor manera de desglosar la exposición de la forma Sonata es nombrando las ideas musicales (los ‘temas’) según su disposición con primera, segunda y en su caso tercera, etc., ideas. Por medio de episodios provenientes de material nuevo o ya existente, llegamos a un tema que normalmente contrasta con el primero, y al que finalmente sigue una idea para concluir.

La parte siguiente se muestra como un “hacer pasar” a uno o más temas, total o parcialmente, por un ciclo de tonalidades dispuestas por el compositor en un discurso armónico. Ese “hacer pasar” (desarrollo) puede ser iniciado y trabajado de maneras diversas: con la primera o con la segunda idea, con motivos de todos estos puntales básicos sinfónicos, o con elementos de unión que se ven combinados contrapuntísticamente de una manera muy variada (por ejemplo, en doble contrapunto en las últimas sinfonías de Mozart). Por lo general se procede por secuencias y cada sección se delimita aquí también por medio de sus contrastes dinámicos.

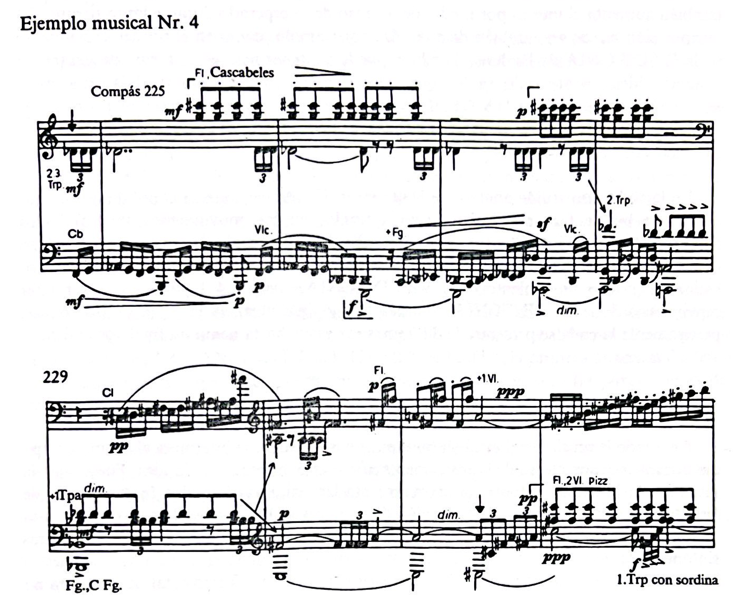

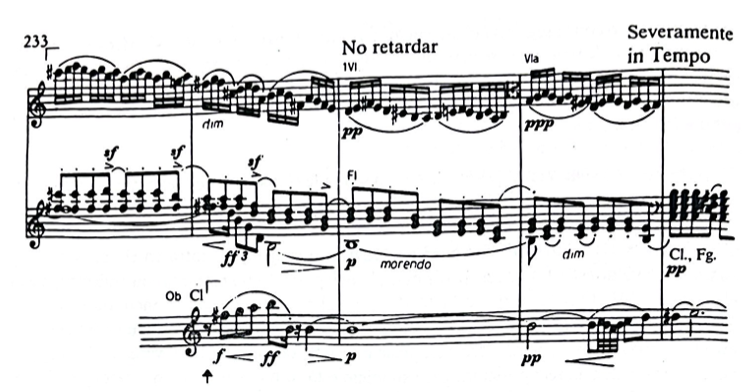

Al desarrollo sigue la reexposición: en ella se repite el material de la exposición, pero cuya relación de tensión tonal está ahora resuelta o transformada. A veces se persigue una r e e x p o s i c i ó n a p a r e n t e, pero esto sucede sólo temáticamente. En la OBERTURA DE DON GIOVANNI de Mozart, por ejemplo, entra en el compás 141 y siguientes una de estas falsas reexposiciones; la reexposición no empieza, sin embargo, hasta el compás 193. Otro ejemplo clásico de una falsa reexposición lo encontramos en la SINFONIA Nr. 55 de Haydn, donde la falsa reexposición del primer movimiento empieza en el compás 97, y la verdadera reexposición en el compás 151. A veces se ha llegado verdaderamente a la reexposición, pero su inicio está e n c u b i e r t o: por ejemplo, en la OBERTURA DE LA FLAUTA MAGICA (compás 144 y siguientes), o, para citar un ejemplo del sinfonismo posterior, en el primer movimiento de la SINFONIA IV de Mahler. (Ver ejemplo musical Nr. 4).

Con estos pocos ejemplos se intenta hacer notar generalizando que siempre hay que estar preparado a que el compositor, por medio de la utilización de estas habilidades, impide la formación de un discurso demasiado uniforme, sorprende con lo inesperado y a veces también aumenta el interés por medio del retraso de lo esperado durante largo tiempo. La reexposición puede ser también disminuida, por ejemplo, como en el primer movimiento de la II SINFONIA de Brahms. También puede contener pasajes en forma de desarrollo y nuevas ideas, sobre todo en los que corresponden a los pasajes modulatorios de la exposición: por ejemplo, en la SINFONIA KV 550, donde en el primer movimiento el pasaje modulatorio antes de la reexposición de la segunda idea (compás 191 y siguientes) presenta caracteres de desarrollo.

En la coda, construida apoteósicamente ya en Haydn, se anuncia el próximo final por medio de la “fanfare conclusiva” (por ejemplo, en los movimientos finales de las SINFONIAS 93 y 95 de Haydn). En la HEROICA, por ejemplo, la coda muestea inconcluso caracteres de desarrollo; desde Beethoven la coda viene caracterizada a veces por un “basso ostinato” (primer movimiento de la VII SINFONIA, compás 401 y siguientes, y el primer movimiento de la IX SINFONIA, compás 513 y siguientes). A lo largo de las épocas, precisamente la coda se presentó de diferentes maneras, hasta como un final “pesimista”.

II

Ante todo la música orquestal, durante su sonar sintético, se interpreta al mismo tiempo analíticamente: por medio de la instrumentación como intérprete de la idea. Puesto que la instrumentación en la sinfonía clásica representa las tesituras obligadas, la conducción de las tesituras, condicionada a la conducción de las voces, se hace especialmente clara a causa de los colores sonoros específicos de la orquesta. Pero tampoco en las obras maestras sinfónicas de tiempos posteriores existe una instrumentación en el sentido de “el Maestro ha terminado su obra y ahora empieza a instrumentarla”. La forma total de una obra no se representa solamente por su discurso puramente musical, por su temática, su desarrollo y su conexión, sino en el mismo modo también por la instrumentación, la dinámica, el fraseo, etc., por tanto, en la obra hay que concebirlo t o d o como i n t e r p r e t a t i v o d e l a f o r m a.

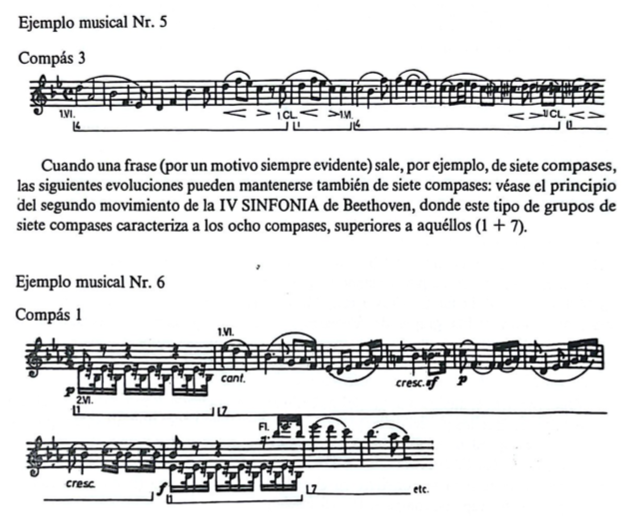

La idea compositiva amplia lleva de lo grande a lo pequeño y se organiza a partir de esto por medio de la serie de g r u p o s d e c o m p a s e s. Estos representan ante todo una ordenación orgánica interna, su apariencia exterior es aditiva. Dentro de los grupos de compases está la imagen de la instrumentación de la partitura, que ilustra la continuada evolución perseguida con el nuevo grupo de compases. En las obras maestras clásicas no hay ninguna entrada casual de ningún instrumento, no hay ningún “color” originalmente premeditado, éste es mucho más un efecto secundario deseado o inconscientemente premeditado de la pretendida conducción de tesituras. Por medio de la interrupción del sonido continuado de una misma forma, la instrumentación lleva a su propia interpretación.

Puesto que el material sonoro utilizado para una pieza, desde el simple motivo hasta la obra completa, está siempre sometido a una división demostrable, aquella se estructura por grupos, correspondiendo a la división de ideas formales del compositor, casi miembro por miembro.

Los grupos de compases son células dentro de las partes formales y no significan siempre lo mismo que frases. El grupo de compases se refiere a la división en el total del movimiento, bajo consideración del trenzado de voces (1), mientras que la frase alude a la división puramente melódica. Las secciones por separado se pueden concentrar en frases, pero por motivos prácticos preferimos partir de los grupos de compases. Un número de grupos de compases concentrado da por resultado un gran equipo superior o secciones (por ejemplo, 3 X 4, 4 X 4, 3 X 8 o también 3 X 3, etc.). Varios de esos grandes grupos dan por resultado una parte formal. Los grupos de compases por separado pueden ser naturalmente de longitud diferente, de lo que resulta que grupos de compases pares e impares pueden alternarse; éstos deben ser exactamente diferenciados entre sí.

Decisivo para el análisis por grupos de compases es el reconocimiento de anacrusas o partes fuertes. Las dos posibilidades pueden mantenerse inmutables durante varios grupos, pero también pueden ser absorbidas o readquiridas durante el discurso. En el primer movimiento de LA CANCION DE LA TIERRA de Mahler, la primera anacrusa del tema principal en la trompa se convierte en el compás 315 en el uno (la parte fuerte) del correspondiente grupo de compases (Glockenspiel).

Los grupos de compases se reconocen ante todo por la línea del bajo, y con especial nitidez por la relación de la línea del bajo con las voces intermedias. También la voz superior nos da una indicación sobre el ámbito orgánico del grupo de compases, en caso de que no pueda ser reconocido a partir de la línea del bajo; sin embargo, nunca se debe observar aquella asilada del bajo, puesto que por esta causa se podrían introducir fácilmente equivocaciones. Bruckner siempre escribe en sus manuscritos la distribución de los grupos de compases, pero a veces se corrige a sí mismo, cambiando las cifras colocadas algo “popularmente” en favor de la estructura armónica, no pocas veces cortando en medio del discurso de la voz superior.

A veces, se comprueba un raro mantenimiento de cierto cliché de grupo de compases: véase, por ejemplo, el tercer movimiento de la NOVENA SINFONIA de Beethoven, que está sujeto en gran parte a un esquema fundamental de grupos de cinco compases, que siempre hay que dividir en 4 + 1.

Además los grupos están en gran parte estructurados dinámica, rítmica y melódicamente homogéneos (ver, por ejemplo, en el primer movimiento de la HEROICA los compases 109-143, etc.). A menudo, y especialmente en casos dudosos, los grupos de compases se pueden reconocer por medio de las prescripciones dinámicas o detalles instrumentales: por ejemplo, por la entrada de las trompas o de las maderas, o por un ritmo en un instrumento (timbales) que permanece igual durante algunos compases, o por la modificación de la estructura de una figura de acompañamiento.

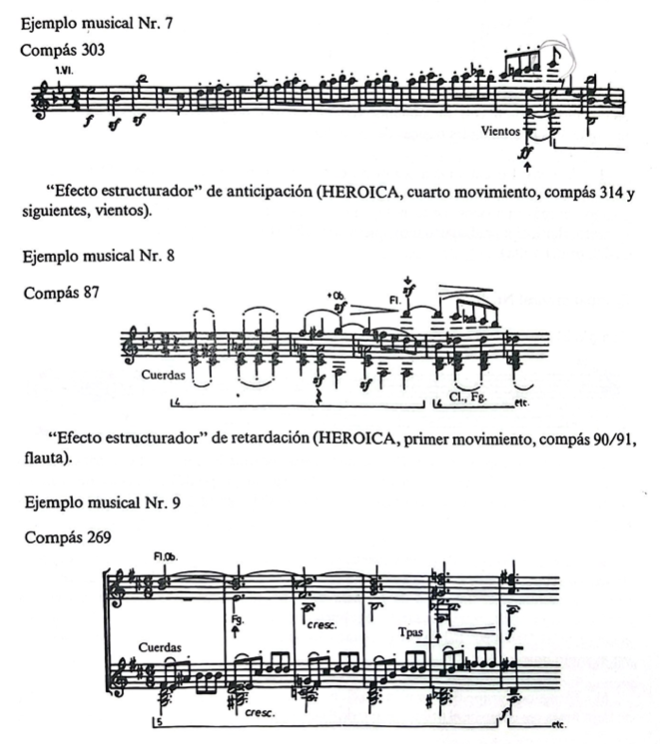

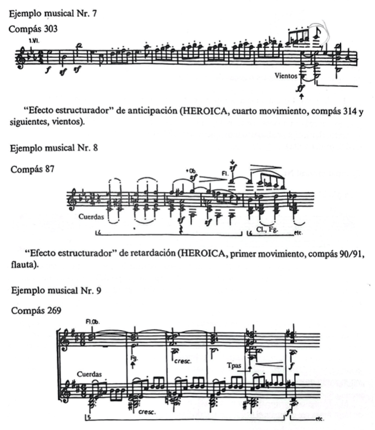

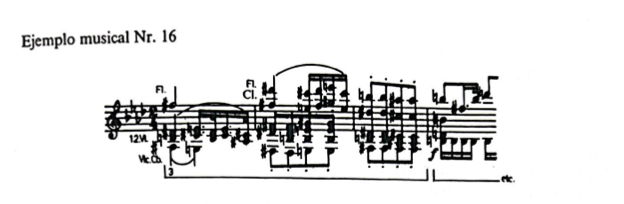

Cada instrumento que no entra con el principio del grupo de compases sigue una nueva evolución dentro del referido grupo de compases: estos casos hay que verlos como a n t i c i p a c i ó n o r e t a r d a c i ó n. En los dos casos se tratará generalmente de si una entrada tiene lugar un compás antes o después de lo que sería de esperar, o si hay que considerarlo como un “efecto estructurador” o de una “distinguida” inclusión anticipada o retardada de un instrumento. Los siguientes ejemplos nos lo pueden hacer aún más claro:

“Distinguida inclusión adelantada” (Haydn, SINFONIA Nr. 101, primer movimiento, compás 273, trompas), así como “distinguida inclusión retardada” (id, id, compás 270, fagot).

En cambio, las entradas cortas de instrumentos en Bruckner, aparentemente incoherentes y muchas veces malentendidas, a menudo no son otra cosa que medios para afianzar, en su gran preocupación por la claridad, modulaciones y alteraciones que entonces todavía parecían peligrosas para el oído.

III

En el Clasicismo se encuentran grupos de compases que están construidos especialmente en dos bloques de 8, con un contenido temático más o menos completo. De aquí resultan las siguientes posibilidades básicas de estructura.

1. L a c o l o c a c i ó n s i m p l e u n o j u n t o a o t r o: Dos grupos de ocho compases uno detrás del otro están claramente delimitados respectivamente por su último compás que contiene la nota final. De esta forma resultan 2 X 8 compases: por ejemplo, el principio del cuarto movimiento de la SINFONIA Nr. 101 de Haydn (compases 21-28, prima volta).

2. E l e n s a m b l a j e: Está caracterizado porque la nota final del primer grupo de ocho compases es idéntica con la nota inicial del segundo grupo de ocho; el mismo compás contiene, por lo tanto, el final del primero y el principio del segundo. De aquí resultan las dos siguientes posibilidades:

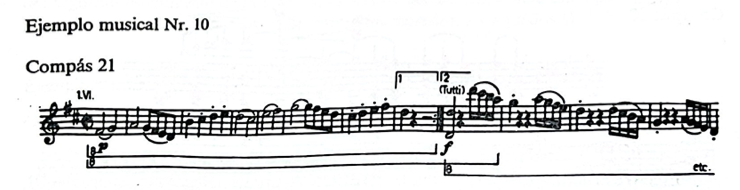

a. El segundo grupo de ocho compases empieza en el compás octavo, puesto que la nota común de ambos grupos (final e inicial) cae en este compás; por así decirlo, se “come” un compás. Surgen aparentemente un grupo de 7 y otro de ocho compases, pero solamente según la numeración exterior, pues pensando orgánicamente, se seguirían contando 8 + 8; por ejemplo, SINFONIA Nr. 101 de Haydn, cuarto movimiento compases 21-28, seconda volta; ver ejemplo musical Nr. 10.

b. El segundo grupo de 8 empieza en el n o v e n o c o m p á s, pues la nota común no llega hasta ese compás; el primer grupo de 8 acaba, por tanto, d e s p u é s de su octavo compás. Aquí también tiene lugar un 2 X 8; por ejemplo los compases 53-61 y siguientes en el tercer movimiento de la V SINFONIA de Beethoven (aunque aquí no surge un segundo grupo de 8, sino 6 + 4 compases).

3. L a s e p a r a c i ó n: La nota final del primer grupo también viene aquí d e s p u é s del octavo compás, pero el nuevo grupo empieza o t r o c o m p á s m á s t a r d e (o sea en el décimo compás). Los dos grupos necesitan para su unión un compás e s p e c i a l que sirva tanto de compás final del primer grupo como de toma de anacrusa para el segundo grupo: en cifras 9 + 8 o bien 8 + 1 + 8. En mente se debe contar lo que sifnigica y pensar 9 (=8) + 8. Un ejemplo, encontramos de nuevo en la SINFONIA Nr. 101 de Haydn, primer movimiento compases 241-248, 249, 250-257.

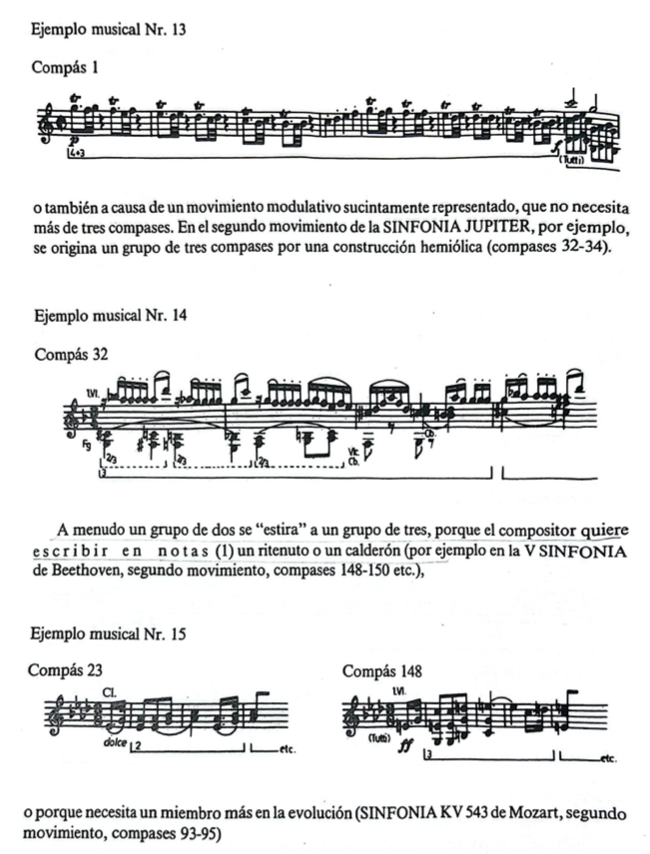

Estos tipos fundamentales están ya en Haydn completamente formados, basados también sobre grupos de cuatro compases. En el Clasicismo se puede aclarar partiendo del contexto cualquier desviación del esquema fundamental de cuatro y ocho compases. Grupos de tres compases pueden surgir como una abreviatura de un grupo de cuatro, por ejemplo para evitar la repetición vana de un compás (por ejemplo SINFONIA KV 200 de Mozart, cuarto movimiento, compases 5-7, que cierran un grupo de siete).

Irregularidades de este tipo se encuentran muchas en Haydn, menso a menudo en Mozart. La mayor armonía y con ello simplicidad de la estructura, igualdad clásica y simetría están representadas por Beethoven. El tiene los pasajes más lagos de reexposición literales, en sus obras encontramos más grupos de cuatro compases que en las de cualquier otro.

IV

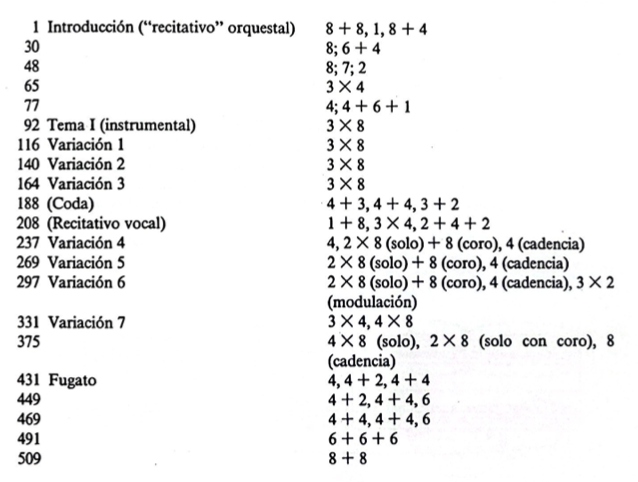

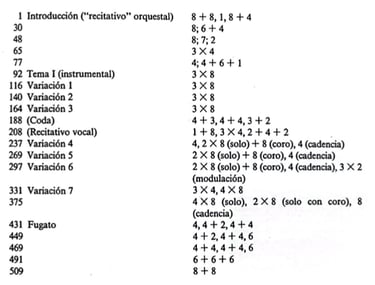

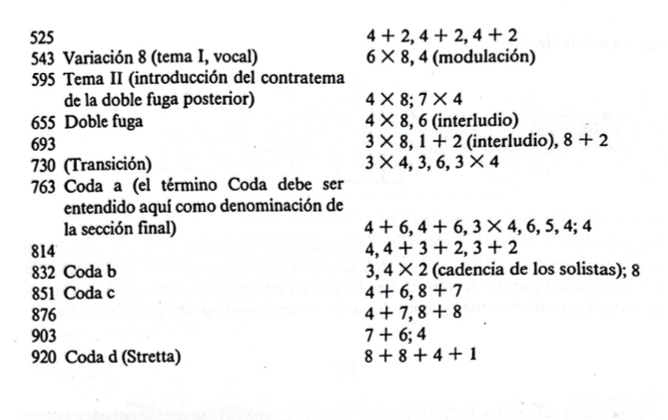

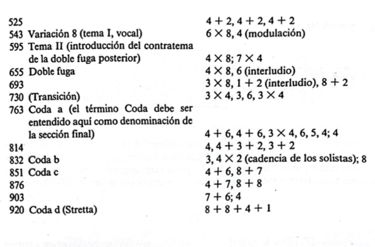

Para hacer más claros los principios teóricos de un análisis sistemático en base a grupos de compases expuesto sucintamente en este capítulo, presentamos a continuación un análisis de grupos de compases del Finale de la IX SINFONIA de Beethoven.