El agrupamiento de compases. Contribución al estudio de sus fundamentos y aplicaciones

En este texto, Guillermo Scarabino aborda el agrupamiento de compases como herramienta clave para la interpretación musical. A través de un enfoque claro y práctico, propone entender las estructuras rítmicas más allá del compás, iluminando aspectos esenciales del fraseo, la dirección y la expresión musical.

ANÁLISIS DE OBRAS

Guillermo Scarabino

32 min leer

"Para conocer una obra según su contenido, el intérprete tiene que recorrer en sentido contrario aquel camino que el creador tomó para la creación de su obra".

~Hans Swarowsky

Introducción

La cita de Swarowsky tiene vigencia para cualquier intérprete musical, pero alcanza con particular intensidad al director de orquesta, quien realiza su interpretación operando con ayuda de la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad de otras personas, a las que debe 'con-vencer' de la validez de la lectura interpretativa del texto que tiene entre sus manos. Para el director, ninguna de las operaciones que realiza un compositor debe ser desconocida. Sin pretender que el director sea un compositor activo -pocos lo son, y mucho menos en el nivel de un Mahler, un Richard Strauss o un Bernstein es importante que, en su formación básica, haya experientado frecuentemente el enfrentar el vacío insondable del pentagrama en blanco, con la tarea de plasmar en signos la elusiva forma de una idea musical.

La finalidad de este trabajo es contribuir a proporcionar herramientas analíticas, para mejor comprender algunas particularidades rítmicas de la obra musical. Ha sido encarado no desde el punto de vista del teórico o del musicólogo, sino desde la perspectiva de un intérprete que debe tomar decisiones. Dado que el ritmo es una de las componentes mayúsculas de la música, ha generado desde tiempos remotos una enorme bibliografía que parece haber agotado el tema. Sin embargo, en décadas recientes han aparecido trabajos que, si bien no plantean novedades revolucionarias sobre lo ya conocido, por lo menos proyectan nueva luz sobre fenómenos tan familiares que se los da por sobreentendidos, sin una conciencia demasiado profunda de sus características esenciales. Tal familiaridad hace que, por lo menos entre intérpretes, ciertos principios vayan transmitiéndose de generación en generación, de maestro a alumno, sin cuestionamientos y sin que los aportes, por demás interesantes, originados en los campos de la semiótica, el fenomenismo, el estructuralismo, etc., logren penetrar la coraza protectora que décadas de incuestionada tradición han depositado sobre definiciones y conceptos.

Este trabajo apunta principalmente a los intérpretes. El tema central es el agrupamiento de compases, como medio de establecer macroestructuras rítmicas que trasciendan el compás y que constituyan la base de un adecuado fraseo. El director de orquesta traduce esas macroestructuras en esquemas gestuales a los que vulgar y genéricamente se llama 'dirección periódica' y que, con más propiedad, deberían ser denominados dirección por grupos de compases.

Algunos antecedentes históricos

La teoría sobre el agrupamiento de compases comienza a definirse con perfiles propios hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando algunos escritores empiezan a distinguir la importancia relativa de compases adyacentes.

En 1776 Johann Philipp Kirnberger señala la existencia de melodías en las que dichos compases adyacentes (zusammengesetzte Takte) tienen características de 'pesados' y 'livianos', hasta ser percibidos como si fueran solamente pulsos, en vez de compases.

Esta concepción vincula analógicamente al grupo de compases con el grupo de pulsos dentro de un compás, aplicando la teoría de los 'tiempos fuertes y débiles' del compás a los grupos. Las consecuencias de esta teoría en la ejecución musical de la época bien pueden ser deducidas de los consejos sobre interpretación de Leopold Mozart, cuyo célebre tratado apareció en 1756 . De los consejos surge que, para la época, dentro de cada compás hay situaciones acentuadas y no acentuadas per se, y que esas situaciones deben ser puestas de manifiesto dinámicamente, mediante incremento de la intensidad del sonido en la ejecución.

El punto de vista analógico 'grupo = compás' se diferencia de otra línea de pensamiento que determina la analogía 'grupo = pie poético'. Exponentes de ambas teorías enriquecen el debate sobre el ritmo hasta nuestros días. Sin embargo, a partir de los trabajos de Heinrich Schenker (1868-1935), de los que se deducen interesantes consecuencias para el agrupamiento de los compases, resulta más difícil conciliar la teoría de los pies poéticos con la realidad emergente de la propia estructura de la música. El mismo Schenker se manifestó taxativamente contrario al empleo de la métrica poética para el análisis rítmico de la música.

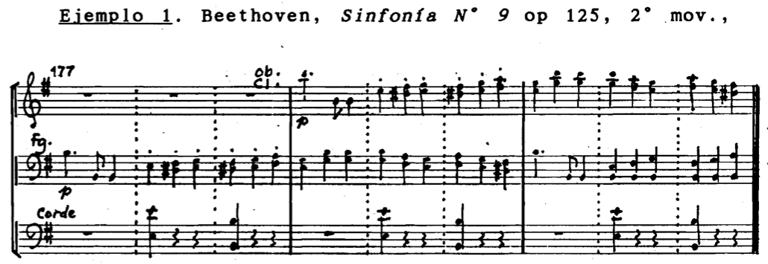

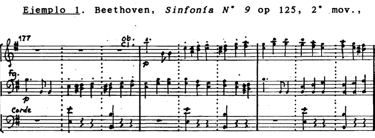

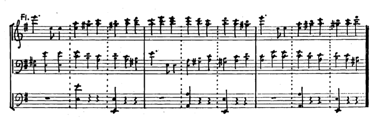

En las primeras décadas del siglo XIX, Gottfried Weber afirma en su Versuch einer geordneten Theorie der Tonkunst (1817-1821), que, así como los pulsos forman pequeños grupos en el compás, varios compases pueden aparecer juntos, como si fueran pulsos de un grupo más amplio, generando un 'ritmo' de orden más amplio. Estos 'ritmos' proyectan a una escala más amplia el microcosmos del compas: así como el compás básico tiene dos o tres pulsos, dos o tres compases se comportan como pulsos de un 'ritmo' más amplio, y grupos de esos 'ritmos' se integran, a la vez, como pulsos de un 'ritmo' mayor. Un ejemplo temprano de la aceptación de esta teoría de los 'ritmos' se encuentra en el scherzo de la Novena Sinfonía de Beethoven (1825), en cuyo compás 177 el compositor indica Ritmo de tre battute y, a partir del compás 234, Ritmo di quatro battute.

El ejemplo de Beethoven muestra el principio de agrupamiento funcionando en tres niveles interrelacionados jerárquicamente:

Agrupamiento de pulsos en un compás.

Agrupamiento de compases en unidades de tres, manifestado por diagrama de imitación, estructura motívica, diferenciación tímbrica, de registros, etc. De este agrupamiento resultan 6 grupos de 3 compases (6x3).

Agrupamiento de grupos: el ritmo armónico, la orquestación, etc., determinan la formación de 2 unidades de 3 grupos cada uno. La célebre entrada del timbal (compás 195) señala el comienzo de un nuevo grupo.

Ritmo y metro

Beethoven utilizó el término 'ritmo' en italiano, en el sentido de 'grupo de compases', como lo haría posteriormente Paul Dukas en francés, en l'apprenti sorcier bif, negra con puntillo = 126 (rhytme ternaire), estableciendo así unidades periódicas de 3 compases. Pero 'ritmo', que se origina en el griego rheo, rhein (fluir), ha tenido otras muchas definiciones, comenzando por la clásica de Platón: es la ordenación del movimiento.

Entre las definiciones conocidas de 'ritmo' debe destacarse la de Wilson Coker, por la amplitud y la riqueza de sus connotaciones. Según Coker, al hablar de ritmo nos referimos a las relaciones temporales y a las cualidades involucradas en un flujo cíclico de energía, que comprende las fases sucesivas de:

Acumulación

Descarga

Relajación-Recuperación

La primera fase (acumulación) se caracteriza por creciente excitación, por un aumento de la tensión. La segunda fase (descarga) es la más dinámica: llega al momento de mayor tensión acumulada, cuando la impulsión -ya incontenible- provoca una enfática liberación de la energía. La tercera fase (relajación-recuperación) denota un alejamiento de la tensión: se dispersan los restos de energía hasta agotarse, pudiendo llegar hasta un período de depresión antes de comenzar nuevamente el ciclo. Un ejemplo típico de esta concepción es el de las olas que rompen en la playa: la ola acumula energía, rompe con fuerza, hay una dispersión de los restos de energía, un reflujo-resaca (depresión) y recomienza la fase de acumulación de la siguiente ola. Las dos primeras fases reciben la denominación clásica de arsis y tesis (recuérdese que, para los griegos, arsis es el tiempo en que el pié permanece levantado cuando se da un paso, y tesis el período en el que el pié está apoyado sobre el suelo). Las interesantes novedades que contiene la definición de Coker son:

La incorporación de la tercera fase, a la que denomina stasis

La concepción global de relatividad como característica dominante de la percepción del ritmo, que se manifiesta permanentemente en valoraciones de 'más que-menos que', 'antes de-despues de', 'parecido a-diferente de', 'rápido-lento', 'junto-separado', etc.

En la base de cualquier análisis rítmico está el valorar relaciones.

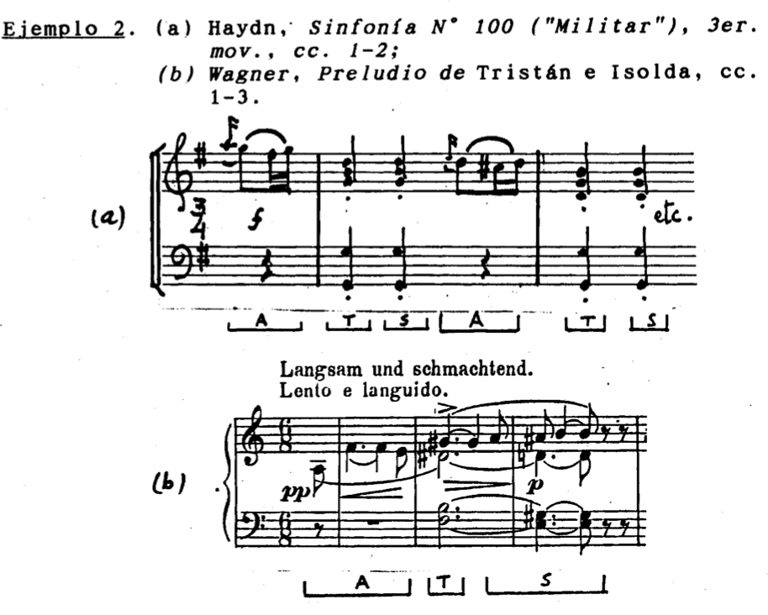

El Ejemplo 2 (a) representa los compases iniciales del Menuetto de la Sinfonía Nº 100 de Haydn. El motivo, (sol, re, si) está construido rítmicamente de modo que las fases de arsis-tesis-stasis corresponden a cada uno de los 'tiempo' del compás:

arsis: anacrusa-grupeto en el 3er. 'tiempo'.

tesis: primer tiempo.

stasis: repetición ('rebote') energético en el 2do tiempo.

El Ejemplo 2 (b) corresponde al comienzo del Preludio de Tristán e Isolda de Wagner, y lo utiliza el propio Coker para demostrar su punto de vista. En este caso las fases de arsis-tesis-stasis trascienden los límites del compás y se extienden a un grupo de compases, de características motívicas, dinámicas y expresivas muy diferentes de las del ejemplo de Haydn.

La determinación de las fases del proceso rítmico no siempre es fácil, dado que las mismas a menudo carecen de límites precisos. Muy frecuentemente resulta difícil determinar dónde se encuentran las articulaciones tesis-stasis o stasis-arsis. Tampoco es infrecuente registrar situaciones en las que la fase stasis se encuentra virtualmente suprimida. El análisis de la continuación del Preludio de Tristán permite observar otros aspectos interesantes del proceso:

En el ejemplo anterior se advierte que el lapso de silencio de 7 corcheas que sigue a la extinción del sonido del primer grupo de compases, prolonga la fase stasis y constituye una larga articulación antes del comienzo de la fase arsis del segundo grupo de compases (último 'tiempo' del compás 4). El segundo grupo (cc. 5-7) está construido rítmicamente en igual forma que le primero, pero el lapso silencioso que lo separa del comienzo de la fase arsis del tercer grupo es ahora más corto, de sólo 4 corcheas en vez de las 7 anteriores. Este 'acelerando' de los silencios post-stasis está compensando matemáticamente por el 'alargando' de la fase arsis del tercer grupo, que es ahora de 10 corcheas. El lapso silencioso que separa a este tercer grupo de la continuación del discurso, no está claramente determinado por Wagner, quién coloca un calderón sobre el silencio correspondiente al último 'tiempo' del compás 11. El grupo que sigue (cc. 12-13) reitera rítmicamente el contenido de los dos compases inmediatamente anteriores; la reiteración incluye también el contenido melódico-armónico, constituyendo una extensión de la fase anterior, por repetición del último miembro (o inciso).

Esta reiteración presenta variantes, algunas sin consecuencias rítmicas -como la transposición a una 8va. más aguda, o la variación tímbrica- pero otras sí, y con resultados dramáticos en el cambio de significados. Wagner modifica la dinámica, con reguladores cresc.-dim. dentro de estos dos compases (cc. 12-13) que, separados de la fase arsis que los precedía en su contexto anterior (cc. 8-11), generan un proceso rítmico propio de arsis-tesis, con el mismo contenido de alturas, duraciones y ubicación métrica que, en su contexto anterior, correspondía a un proceso de tesis-stasis. Una nueva pausa silenciosa (c. 13) separa a esta extensión del siguiente grupo (cc. 14-17): en éste se opera una nueva metamorfosis de la célula mi# - fa#, que aparece anteriormente en stasis (c. 11) y en tesis (c. 13); en el compás 14 se inicia un nuevo grupo, el último del ejemplo que está siendo analizado, y la célula mi# - fa# inicia la acumulación de energía propia de una nueva fase arsis, en los violines (c. 14, 'pp' y regulador), en maderas (c. 15, regulador y cresc.) y nuevamente en violines, esta vez sostenidos armónicamente y expresiva (sf piú f hasta el ff del c. 17), tesis, climax, valorizado por las máximas magnitudes alcanzadas hasta el momento, en volumen (de fa a si), densidad (no se advierte en la reducción pianística), intensidad (ff con duplicaciones diversas, etc.). En este contexto rítmico, la célula mi# - fa# se encontraría localmente en fase tesis (cc. 14, 15 y 16), situación confirmada enfáticamente por el acorde sf que la sostiene en el primer 'tiempo' del compás 16. Pero los tres compases antedichos, en su conjunto, se integran en una amplia fase arsis -de orden jerárquicamente superior- que, literalmente, 'explota' en el compás 17 (cadencia, ff).

Para medir las dimensiones duracionales de los procesos rítmicos, la música occidental cuenta desde aproximadamente el siglo XIII -el Ars cantus mensurabilis de Franco de Colonia es de c. 1260- con un peculiar y eficaz sistema métrico. Para precisar dicho sistema y relacionarlo adecuadamente con el fenómeno rítmico, considérese la palabra de algunos teóricos, pedagogos o pensadores de justificado prestigio:

"El físico mide la altura del sonido, las frecuencias de diferentes ondas luminosas, rayos, etc. por (medio de) una unidad de tiempo. Esta unidad es el segundo. Similarmente, el músico es capaz de medir la duración de cada sonido o silencio en una composición musical. Su unidad de tiempo es llamada 'pulso' ('beat'). A diferencia del segundo, un pulso puede variar en duración para diferentes composiciones musicales, o dentro de la misma composición".

. . . . . .

"El hombre parece poseer instintivamente el deseo de agrupar impresiones separadas en unidades más amplias, especialmente aquellas (impresiones) recibidas a través de los órganos sensoriales visuales y auditivos [...] El 'sentido del ritmo' es la amplitud natural para agrupar sonidos repetidos y silencios [...] El agrupamiento de un número (constante) de pulsos expresados como un ritmo produce el 'metro' [...] Cuando el metro de una composición musical usa un agrupamiento de dos pulsos, se dice que la composición está en 'metro binario' ('duple meter')."

~ Allen Irvine Mc Hose

"Metro y ritmo desempeñan el mismo rol tanto en la música como en el lenguaje. La base del metro es la división del tiempo mismo; la base del ritmo es la organización de sucesiones específicas de palabras y sonidos que ocurren en el tiempo. El metro es absoluto: el esquema temporal ('time-pattern'); el ritmo es relativo: el juego particular de sucesiones de palabras o sonidos, dentro de este esquema temporal".

~ Heinrich Schenker

"La primera distinción rítmica que debe hacerse es entre agrupamiento y metro. Cuando escucha una pieza de música el oyente organiza naturalmente las señales sonoras en unidades como motivos, temas, frases, períodos, grupos temáticos, secciones, y la pieza misma. Los intérpretes tratan de respirar (o de frasear) entre unidades, más bien que dentro de las unidades. Nuestro término genérico para esas unidades es 'grupo'. Al mismo tiempo, el oyente infiere instintivamente un esquema regular de pulsos fuertes y débiles con el cual relaciona los sonidos musicales. El director mueve su batuta ('waves his baton') y el oyente golpea su pie ('taps his foot') a este nivel particular de pulsos. Generalizando el uso convencional, nuestro término para esos esquemas de pulsos ('patterns of beats') es 'metro'".

~ Lerdahl y Jackendoff

"[...] la música es un arte 'chronique', como la pintura es un arte 'espacial'. Supone, ante todo, una cierta organización del tiempo, una 'cronomía' [...] Las leyes que ordenan el movimiento de los sonidos requieren la presencia de un valor mensurable y constante: el 'metro', elemento puramente material, por medio del cual se compone el ritmo, elemento puramente formal. En otros términos, el metro nos enseña en cuántas partes iguales se divide la unidad musical que denominamos compás, y el ritmo resuelve la cuestión de cómo se agruparán estas partes iguales en un compás dado".

. . . . . .

"La pulsación del metro nos revela la presencia de la invención rítmica. Gozamos, entonces, de una relación".

~ Igor Stravinsky

De los precedentes conceptos y de otrso semejantes que se ha omitido, pueden ser deducidas algunas consecuencias:

Para medir los fenómenos rítmicos del discurso musical se requiere una unidad de medida fija.

Dicha unidad es el pulso. En rigor, la medida es el 'lapso' que media entre dos pulsos isócronos consecutivos.

La frecuencia del pulso es variable y se aplica a cada composición o a fragmentos de una misma composición

Existe en el ser humano un deseo instintivo de agrupar impresiones separadas en unidades más amplias, integrar 'partes' en 'todos'. La percepción de un cierto esquema rítmico es 'gestáltica', o no se lo percibe como tal.

El agrupamiento de pulsos (lapsos) isócronos consecutivos da como consecuencia el compás.

Los fenómenos rítmicos (arsis-tesis-stasis) son independientes, pero se proyectan sobre la 'grilla' o 'cuadrícula temporal' del sistema de pulsos (lapsos) y compases.

El metro es una construcción mental que, en la percepción de la obra musical, se infiere de los fenómenos rítmicos que la misma obra propone.

La inferencia métrica resulta en un esquema regular de pulsos, que algunos teóricos señalan como fuertes y débiles.

De esta inferencia surge la noción de acento, como un énfasis que valoriza jerárquicamente a un pulso entre los demás.

La teoría rítmica tradicional señala la existencia de un acento métrico, que jerarquiza ciertos pulsos sobre otros, dentro del agrupamiento-compás.

Acento

El acento involucra un flujo inusual de energía: es el énfasis o prominencia que se otorga a un sonido o combinación de sonidos, en relación con otro o con otros. Los teóricos reconocen tres categorías de acentos:

Métricos

Fenoménicos

Estructurales

El acento métrico ha sido definido como "cualquier pulso que es relativamente fuerte en su contexto (métrico)". La definición -en verdad, la misma existencia del acento métrico- plantea interrogantes. En primer lugar, el acento métrico no se encontraría en el objeto-música sino en el sujeto-oyente. Si escuchamos la pulsación producida por un metrónomo perfectamente equilibrado y alternativamente 'oímos' acentos, promotores de agrupamientos cada dos, tres o cuatro pulsos, ¿No es esto una proyección subjetivo sobre las pulsaciones isócronas, neutras y indiferenciadas? ¿No puede ocurrir lo mismo durante la audición de un fragmento musical? En segundo lugar: ¿Un pulso tiene duración y, por lo tanto, puede recibir un acento? ¿O, más bien, el pulso es un concepto primario que no tiene dimensión temporal (duración), del mismo modo que un punto geométrico no la tiene en el espacio? Si esto es así, un pulso es insuficiente para definir o delimitar una dimensión temporal: dos pulsos sí lo son, del mismo modo que dos puntos en el espacio delimitan o denotan la posible existencia de una recta.

Los acentos fenoménicos son eventos que ocurren en el nivel superficial de la música y que confieren énfasis a este momento del devenir del discurso. Dentro de esta categoría se incluye a los acentos:

Dinámicos (aplicación de mayor intensidad)

Agógicos (mayor duración)

Tónicos (variaciones amplias de altura en uno u otro sentido)

Colorísticos (variaciones perceptibles del timbre)

Ordinales (valoración de una ubicación serial)

Textuales (contrastes de volumen, de densidad, de procedimiento)

Contrapuntísticos (disonancias-consonancia)

El ejemplo precedente corresponde a un fragmento mozartiano desprovisto de las barras de compás. Supongamos la ejecución de dicho fragmento en condiciones de laboratorio, con homogeneidad absoluta de timbre, intensidad y 'tempo' (esas condiciones pueden lograrse mediante generación electrónica o por medi ode una impecable ejecución en órgano). En tales condiciones, la percepción de acentos no depende de incrementos de intensidad provocados por el ejecutante, sino de otros factores inherentes al texto mismo y no a la ejecución. Sin embargo, en los puntos señalados como 1, 2, 3 y 4, será percibido en énfasis especial, motivado por:

Los cambios en la armonía ( I - II - V7 - I )

Las disonancias 9-8, 4-3, 4-3, y 9-10 (7-8)

Sin entrar en otras consideraciones como, por ejemplo, la construcción motívica y agógica de la melodía o el silencio recurrente del acompañamiento, se ha detallado un par de acentos fenoménicos que se reiteran cada cierto lapso. Si se mide esta recurrencia de acentos fenoménicos, se encuentra que ocurren:

Cada 8 lapsos de corchea

Cada 4 lapsos de negra

Cada 2 lapsos de blanca

Cada lapso de redonda

Supóngase ahora que se agrega barras de compás al citado fragmento, cada 5 y cada 3 corcheas, respectivamente, estableciendo los metros de 5/8 y 3/8, y se lo vuelve a ejecutar en las mismas condiciones de laboratorio ya detalladas. Al no existir acentos dinámicos que se sobrepongan en la superficie, los acentos que se perciban serán los fenoménicos propios del texto, y no de la ejecución. La percepción rítmica del oyente no habrá cambiado, cualquiera sea la grilla métrica que se sobreimponga a la música. Solamente si cambian las condiciones de realización y el ejecutante introduce acentos dinámicos en un instrumento que los permita -v, gr. un piano- solamente así cambiaría la percepción rítmica.

Ejemplo 5

En el caso de ejecutarse el fragmento de Mozart con los acentos dinámicos indicados en el Ejemplo 5, la percepción rítmica será confusa y contradictoria, pues un tipo de acento fenoménico (el dinámico) se opondrá a otros, inherentes a, e intrínsecos de, la idea musical misma (acentos tónicos, agógicos, contrapuntísticos, etc.). El conflicto no existe cuando los acentos fenoménicos propios de la idea musical no son contradecidos por acentos dinámicos introducidos arbitrariamente por el intérprete.

La adecuada ubicación de las barras de compás, para determinar el esquema métrico subyacente, es a partir del primer acento fenoménico localizado, en la segunda negra de la idea, y una periodicidad de una barra cada cuatro negras. Obviamente, tal es la disposición original de Mozart: los acentos fenoménicos inherentes a la idea musical misma han servido como referencia perceptiva para la deducción del esquema métrico subyacente. Al introducir acentos fenoménicos -como en el Ejemplo 5- la percepción del agrupamiento métrico resultó ambigua y contradictoria.

Los acentos estructurales son definidos como los causados por puntos de gravedad melódico-armónica en una frase o sección, especialmente por la cadencia, meta del movimiento tonal. Edward T. Cone ejemplificó este tipo de acento con una imagen muy ilustrativa: alguien arroja una pelota, que describe un arco en el aire y es recibida por otra persona. Análogamente, los eventos que causan acentos estructurales inician y terminan 'arcos' de movimiento tonal.

El concepto de acento estructural deriva directamente de las investigaciones y construcciones teóricas de Heinrich Schenker, que tan profunda huella dejaron para la comprensión de los fenómenos tonales de la música occidental. Las teorías y metodología analítica desarrolladas por Schenker, sus discípulos y prosélitos, muestran que la estructura de alturas sonoras es una fuerza de organización poderosa que funciona en distintos niveles de la música globalmente considerada. Según este punto de vista, el movimiento tonal de superficie transcurre dentro de un marco estructural fundado en elementos de alturas sonoras que operan en los niveles medio y profundo, proporcionando así medios para localizar los puntos en que un cierto movimiento tiene su origen y su término, pudiendo así definirse la extensión temporal de cualquier movimiento completo a cierto nivel estructural.

Si bien Schenker mismo no desarrolló sus teorías sobre el aspecto rítmico de la música con la misma extensión e intensidad con que sí lo hizo en la dimensión de la organización de las alturas, definió un postulado de enorme valor para la identificación de grupos de compases y su relación con el acento estructural, al afirmar que cualquier esquema métrico de agrupación, es capaz de incluir la cadencia dentro de sí mismo, de modo que el destino cadencial -Schenker menciona el grado 1, pero bien puede el concepto aplicarse a una semicadencia sobre V- aparezca en el último compás, no acentuado (en la concepción métrica tradicional) del grupo.

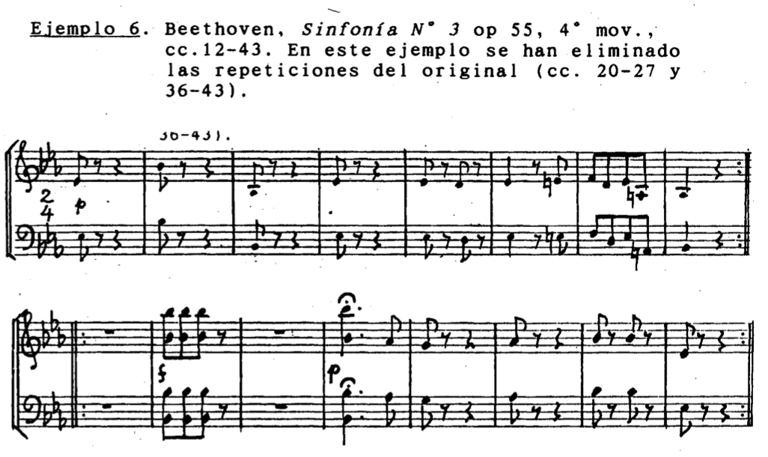

El ejemplo anterior muestra el bajo del Tema de las variaciones con las que Beethoven cierra su 3a. Sinfonia. Desde el punto de vista tonal, cada grupo de 4 compases tiene un movimiento bien definido:

Prolonga la Tónica

Progresa a la Dominante

Prolonga la Dominante (en rigor de verdad, en este grupo no hay movimiento: sólo la altura sonora repetida)

Progresa de retorno, de la Dominante a la Tónica.

Los grupos 1), 2) Y 4) tienen su sonido de destino en el cuarto compás de cada grupo, un punto en que, según la teoría tradicional de los 'tiempos fuertes y débiles' -extendida al grupo de compases- no existe acento. Sin embargo, la presencia allí de un sonido punto de destino de un movimiento tonal (I - V - I) otorga a esos puntos un acento estructural. Curiosamente, en el grupo 3), en el que no hay movimiento tonal, Beethoven prolonga el sonido sib por medio de un calderón, que se convierte por esa circunstancia en un acento agógico: de tal modo, el cuarto compás de cada grupo de 4 está acentuado, por vía de acentos estructurales -grupos 1), 2) y 4)- o fenoménicos- el acento agógico del grupo 3).

El agrupamiento de compases

Para el intérprete musical en general, el problema de los agrupamientos de compases —situacion particular de la problemática del ritmo, en general- se proyecta a la toma de decisiones en cuanto a acentuación, articulación y fraseo. Para el director de orquesta, especialmente en casos en que la música requiere ser dirigida ‘en uno” —un pulso por comáps, como en los scherzi y otros movimientos rápidos- existe una toma de decisión adicional: qué esquema métrico adoptar, para mejor transmitir visualmente a sus colaboradores ejecutantes la dinámica interna de los agrupamientos, su longitud, articulación y acentuación.

La Naturaleza proporcionó fundamentos para que algunos teóricos afirmen que la Gestalt natural, instintiva y espontánea del hombre, es binaria. Schenker cita el principio de sístole y diástole,”* en tanto que Mainwaring hace lo propio con el caminar, el correr, el oscilar del cuerpo y otros movimientos.?® Un grupo puede, en la teoría y la

práctica, tener cualquier longitud, pero del análisis de la literatura surge que la mayor incidencia se da entre agrupamientos de dos compases, o de múltiplos de dos.

La propia música proporciona la información necesaria para que el oyente forme su juicio sobre el agrupamiento. El oyente, por su parte, tiene natural tendencia a esquematizar las imágenes resultantes de los estímulos que recibe, derivando un cierto placer de este reconocimiento de formas “gestálticas”. Si la organización intrínseca de la información que proporciona la música se equipara con la capacidad integradora del oyente, se llega a situaciones de una equilibrada y satisfactoria comprensión del fenómeno musical. Por lo menos en forma provisoria, ya que la experiencia indica que la Re-visión o Re-audición de un mismo fragmento después de un cierto tiempo, puede cambiar percepciones o decisiones previas sobre el agrupamiento de compases.

Dado que el acento es un factor de primordial importancia en el agrupamiento y en la realización sonora del mismo y dado que, en cualquier fragmento musical pueden existir acentos fenoménicos y estructurales no sincronizados entre sí, la decisión de dónde comenzar o terminar un agrupamiento depende a menudo de qué tipo de acento sea privilegiado. Hay, además, situaciones como las que Schenker denominó "situaciones rítmicas antimétricas” que, de por sí, presentan dificultades: desplazamientos rítmicos entre diferentes estratos de la textura, hemiolas, anacrusas, expansiones, etc.

El acento es el principal factor, casi exclusivo, del agrupamiento, pero no el único. Entre los demás factores que se tiene en cuenta en la toma de decisiones, puede mencionarse a:

La línea del bajo.

La línea melódica, aislada y/o en relación con el bajo. - Laorquestación.

Las ligaduras originales.

La dinámica.

La textura.

Si un grupo de compases se extiende entre pulsos referenciales del mismo nivel métrico y si el acento principal del grupo se encuentra en su primer compás, se dice que la estructura grupal y la estructura métrica están ‘en fase'. Si, en cambio, el grupo comienza en un punto de menor énfasis que su acento principal, se dice que las estructuras grupal y métrica están 'fuera de fase' o 'desfasadas'. La presencia del principal acento fenoménico determina la iniciación del grupo métrico.

Anacrusas

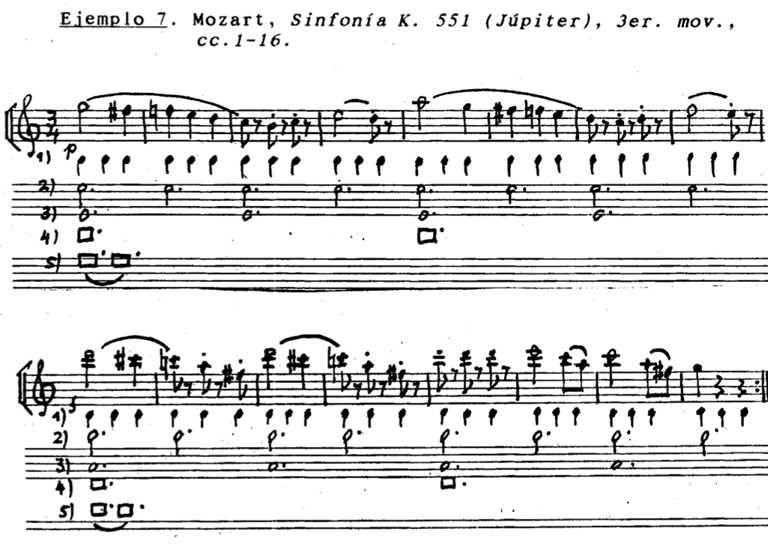

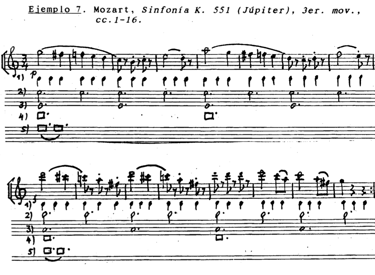

La Imagen 7 muestra la 1ra sección del Menuetto de la Sinfonía “Jupiter”. Debajo de la línea melódica se ha anotado pulsaciones correspondientes a cinco niveles métricos. Como puede observarse, los grupos se inscriben entre pulsaciones del mismo nivel, especialmente niveles 3, 4 y 5. Asimismo, el acento fenoménico principal de cada grupo se encuentra en el primer compás del respectivo agrupamiento. Por lo tanto, ambas estructuras -la grupal y la métrica- se encuentran en fase.

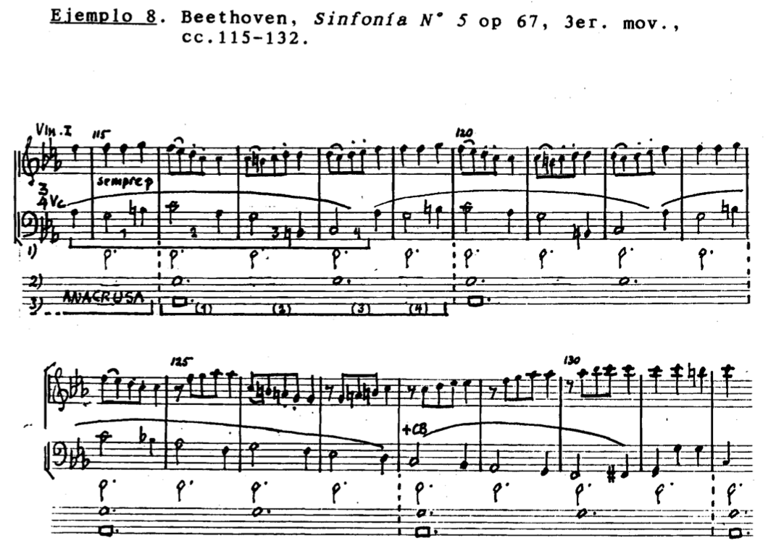

Como puede observarse en la Imagen 8, la extensión de la frase -manifestada por la ligadura original de los violoncelos- se ubica 'a caballo de' pulsaciones referenciales del mismo nivel métrico, por ejemplo en los niveles 2 y 3. La frase comienza antes del acento principal: el lapso existente entre el comienzo de la frase y el acento principal que determina el comienzo del grupo métrico, es la anacrusa. La estructura de la frase y la del grupo métrico se encuentran fuertemente desfasadas. Beethoven 'corrige' el desfase prolongando la ligadura de los violoncelos hasta agrupar 5 compases y agregando los contrabajos en el primer compás del último grupo, ahora sí 'en fase' con el grupo métrico.

Las anacrusas de mayor longitud plantean los problemas más interesantes para el análisis y la interpretación. Recuérdese que, como ya fue expuesto al comentar la Imagen 4, la ubicación del 'primer' acento fenoménico determinaba la ubicación de la barra divisoria del compás. Similarmente, la ubicación del 'principal' acento fenoménico o estructural de la frase -que no necesariamente debe ser el primero- determina la imaginaria barra divisoria que marca al 'compás 1' del grupo.

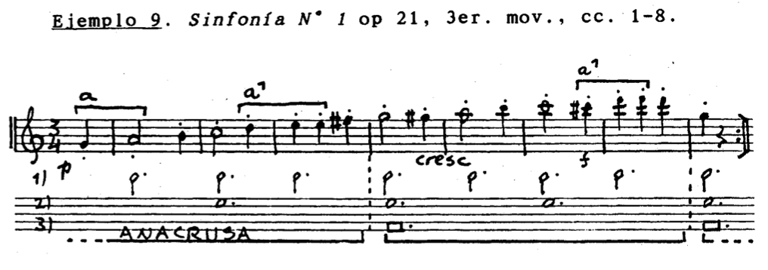

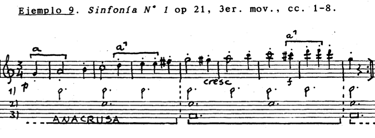

Del análisis de la Imagen 9 surgen las siguientes evidencias:

Los acentos estructurales más importantes se encuentran en los compases 4 y 8: en el c. 4 se produce la llegada a la Dominante y en el c. 8 se completa la prolongación -afirmación de la Dominante con una enfática cadencia.

Ambos puntos se encuentran valorizados, además, por diversos acentos fenoménicos. Por ejemplo: la descomposición de la blanca del motivo iámbico señalado como “a” en dos negras (‘al’, cc. 3 y 7) provoca una aceleración, fusión con el siguiente motivo y un acento agógico sobre la siguiente nota blanca (c. 4; en el c. 8, negra y silencio de negra; o bien el acento tónico del c. 8 (intervalo de 5ta justa descendente). Estos puntos (cc. 4 y 8) son, por la calidad y coincidencia de los acentos, compases iniciales de sendos grupos métricos. Cotejando las pulsaciones de distintos niveles de referencia métrica, se observa que, en el nivel 3, los 3 primeros compases y fracción funcionan como una prolongada anacrusa (fase arsis) del compás con el acento principal de la estructura. A ese grupo anacrúsico “le falta”, obviamente, un primer compás acentuado. El compás acentuado “faltante” es el compás 8: cuando se efectúa la repetición, este compás actúa como “compás 1” del grupo anacrúsico.

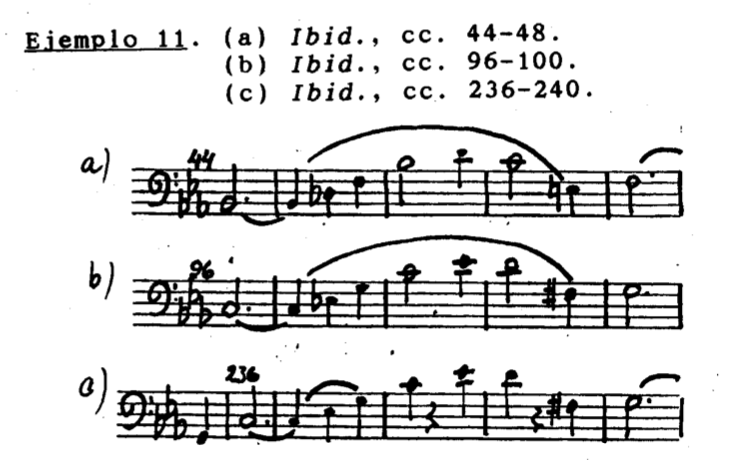

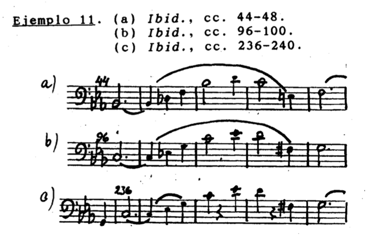

El fragmento de la Imagen 10 tiene similitud con el anterior. Adviértanse los acentos estructurales: en el c. 4 por la llegada de la progresión i>V y en el c. 8 por el retorno a V después de la sucesión de acordes que lo prolonga (cc. 4-8). Ambos acentos estructurales están reforzados por acentos fenoménicos; en el c. 4, el acento agógico del sonido Sol en el bajo y el acento tímbrico de la entrada de las trompas (omitidas en la imagen), y en el c. 8 el acento agógico provocado por el calderón sobre el acorde final. En este ejemplo también el grupo de 3 compases y fracción que precede al acento principal del c. 4 es una larga anacrusa, una larga fase arsis. Aquí Beethoven no agrega el compás “faltante”, pero más adelante en el movimiento presenta distintas variantes de esta idea del arpegio ascendente, con un primer compás fuertemente acentuado:

La imagen 11, en sus tres variantes, ratifica la decisión del agrupamiento adoptada al comentar la imagen 10.

Elisión

Otro fenómeno que incide en la conformación de los agrupamientos es la elisión, o “reinterpretación de valores métricos” como la denomina Schenker. Llamamos “elisión” a la situación que ocurre cuando el compás final de un grupo es, simultáneamente, el compás inicial de otro. En la Imagen 6 se advierte que el punto de llegada estructural del primer grupo de cuatro compases se encuentra en el cuarto compás, y que el siguiente grupo comienza con la reiteración del sonido Mib, iniciando un nuevo movimiento tonal, de prolongación del Mib (I) y progresión a Sib (V). Ambos grupos están yuxtapuestos. El ejemplo de la Imagen 12 tiene varios puntos en común con el de la Imagen 6:

En el caso precedente, los grupos de 4 compases no estan yuxtapuestos, sino que coinciden en un punto: el compás 4 de un grupo es el compás 1 del subsiguiente, y así sucesivamente. De tal modo, tanto en la ejecución como en la percepción ese compás 4 es ‘reinterpretado’ como compás 1 del siguiente grupo, resultando grupos de 3 compases: el rhythme ternaire prescripto por el compositor.

Expansiones motívicas

Las expansiones motívicas modifican la regularidad de las agrupaciones. Dichas expansiones pueden asumir función introductoria, en cuyo caso se agregan antes del grupo principal, o función extensiva, agregándose después del grupo principal. En ambos casos, las expansiones son generalmente binarias, y no ofrecen dificultad para el análisis. Más interesantes son las expansiones con función intrapolatoria, que se insertan en el grupo, modificando su ‘regularidad’.

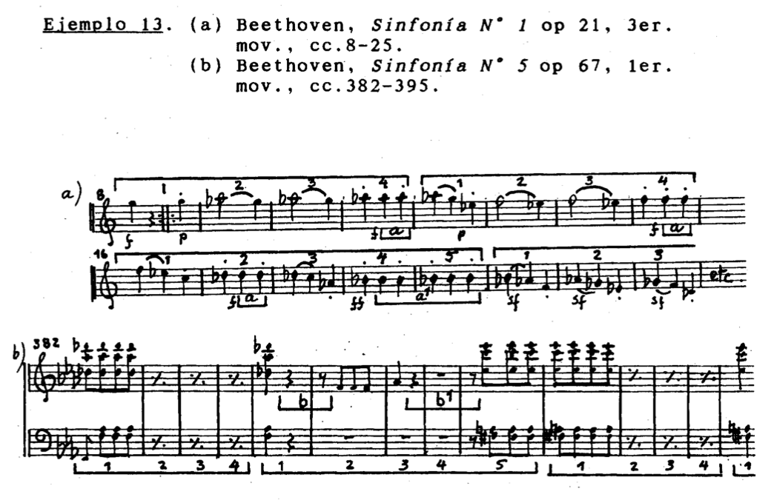

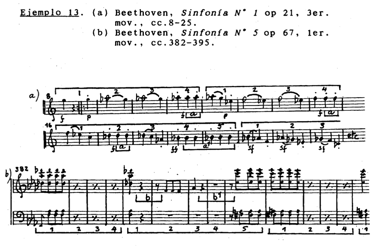

En la Imagen 13 [a] la célula anacrúsica de dos negras “a”, que aparece en los compases 11, 15 y 17, es expandida a cinco negras (‘al’) en los compases 19 -20, originando un agrupamiento de 5 compases (2 + 3). En 13 [b] lo expandido es el silencio: un silencio de tres corcheas (‘b’, cc. 386-387) es expandido a siete corcheas ("b", cc. 388-390), generando también un grupo de 5 compases (2 + 3). Ambos agrupamientos de 5 compases aparecen impensadamente en contexto regular de grupos de 4 compases, provocando el efecto local de una especie de pequeño ritenuto, pero de características rítmicas y consecuencias expresivas diametralmente opuestas entre ellos. En efecto: en 13 [a] la expansión afecta a una fase arsis (anacrusa); la ampliación de la anacrusa, valorizada por un incremento dinámico (ff súbito) y otros factores omitidos en la imagen (ampliación de registro entre solb2 y sib5, adición de las maderas en la orquestación), produce una considerable acumulación de energía, que se libera a partir del c. 21. En 13 [b] la expansión afecta a la fase stasis, después de una pequeña inserción motívica piano. La prolongación de la stasis silenciosa aumenta el “efecto sorpresa” de la explosiva fase arsis siguiente (c. 390, tutti ff).

El final de una composición o movimiento debe caer habitualmente sobre ‘uno’, primer y único compás de un hipotético grupo, considerando que el acento estructural que recibe la Tónica final convierte a este punto en una tesis definitiva. Esto motiva que, en casos de casillas da capo, continuación y fine sea inevitable valorizar y reinterpretar la diferente situación de los agrupamientos.

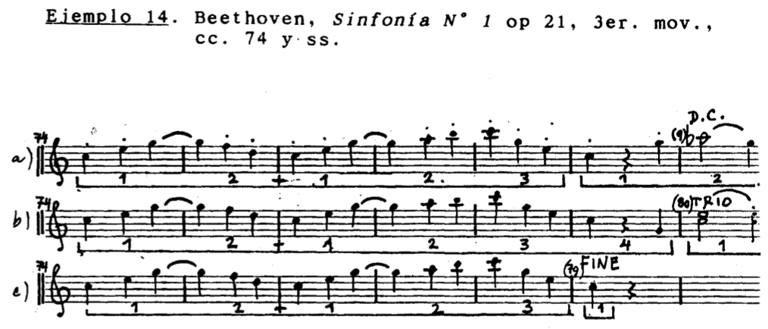

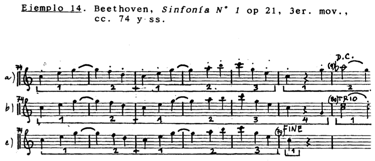

En la imagen anterior:

[a] Corresponde a la primera ejecución del fragmento, antes de la repetición, da capo al c. 9. El último grupo debe ser considerado de 5 compases (2 + 3), y el compás de la resolución cadencial es el ler compás del grupo que inicia la repetición.

[b] Corresponde a la segunda ejecución, antes de pasar al Trio. Aquí la interpretación del último grupo es de 6 compases (2 + 4), con la resolución de la cadencia y la anacrusa incluidas en el grupo.

[c] Corresponde a la ejecución final. La interpretación es de 5 compases (2 + 3) y el compás de la resolución cadencial es “uno”.

La interpretación del compás de ataque del último sonido -acorde de la obra o movimiento como compás ‘uno’, justifica la aparente extravagancia que exhiben algunas obras o movimientos que terminan con uno o más compases de silencio (G.P.), o con calderones que prolongan silencios después del último sonido, por ejemplo: Beethoven Sinfonía Nº 1 Op 21, 4to movimiento y Sinfonía Nº 3 Op 55, 3er movimiento; Schubert, SinfoníaN°5, 4to movimiento y Sinfonía N°7, 4to movimiento. El silencio es el tiempo que falta para completar el grupo binario (de dos o múltiplos de dos) del cual el compás de ataque del sonido final es el compás “uno”.

Calderones

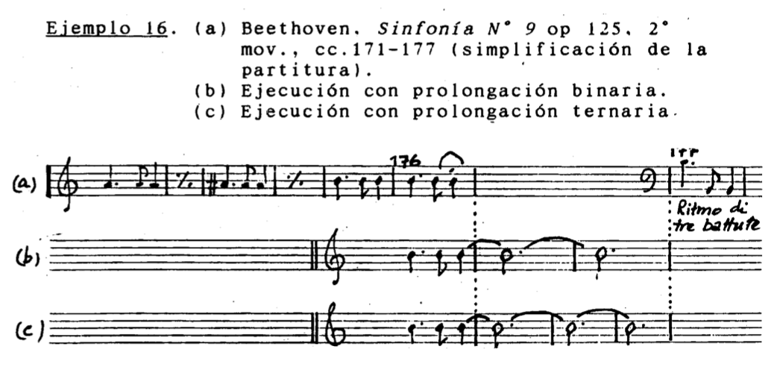

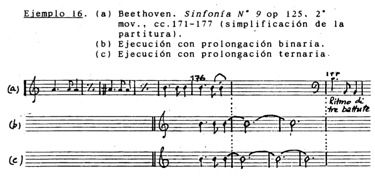

Hans Swarowsky ha descripto no menos de nueve especies de calderones, cada una de ellas con funciones claramente diferenciadas. De entre ellas, la que interesa al tema bajo consideración es la del calderón llamado tenuto por Swarowsky, que “prolonga el valor de una nota en el doble, triple, cuádruple, etc. según el valor periódico atribuido a ella”. Esto determina que el contexto de agrupamiento en que el calderón tenuto se encuentra es el que determina su duración.

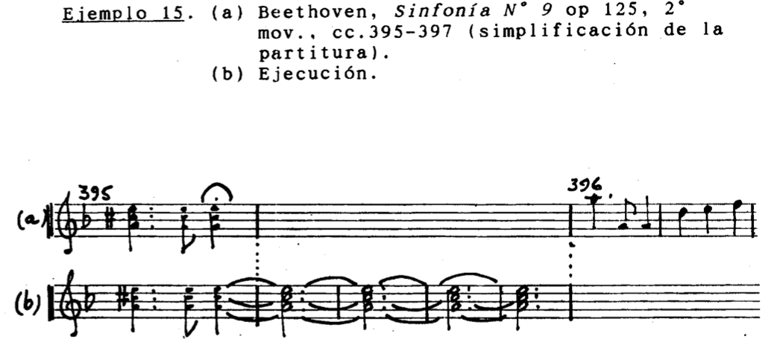

El siguiente ejemplo muestra la ejecución de un calderón que aparece en medio de un contexto regular de grupos de 4 compases.

En otros casos, el calderón tenuto separa secciones contiguas con agrupamientos disimiles.

La Imagen 16 muestra un calderén que, como el anterior, se encuentra en el último tiempo del último compás de un grupo 2 x 3. Inmediatamente a continuación, sigue un grupo 3 x 3 (el grupo analizado en la Imagen 1). Las opciones son: prolongar el calderón dentro del esquema binario anterior, transformando el último grupo en 2 x 4 [a], o bien anticipar la próxima agrupación ternaria, prolongando el calderón en consecuencia [b].

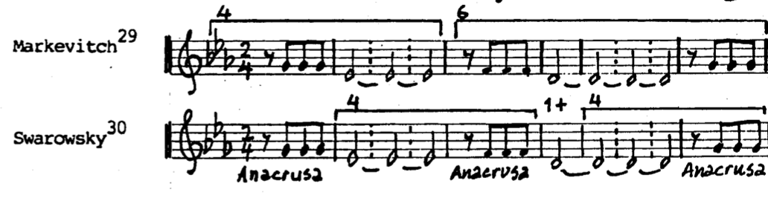

Igor Markevitch habla de “la tradición clásica, según la cual un calderón sobre un compás triplica su valor”. Se refiere a ello a propósito del 1er movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que tantos ejemplos ofrece. Hans Swarowsky propugnaba la misma tradición. Sin embargo, su “lectura” difiere sensiblemente de la propuesta por Swarowsky para el siguiente pasaje y análogos:

La diferencia fundamental que existe entre ambos análisis radica en la incorporación o no de la anacrusa al primer grupo de compases. Como ya fue observado, la estructura grupal de la frase y el grupo métrico están frecuentemente “fuera de fase”, y este es un caso de “desfasaje”. Markevitch, al igual que Furtwängler, privilegia la estructura grupal de la frase en vez de la métrica. Swarowsky, en cambio, privilegia la estructura métrica, tomando como compás ‘uno’ del grupo aquel punto en el que se encuentra el principal acento, en este caso un fuerte acento fenoménico. Esta lectura tiene la ventaja de mantener constantemente el carácter anacrúsico de las tres corcheas del principal motivo temático de la sinfonía.

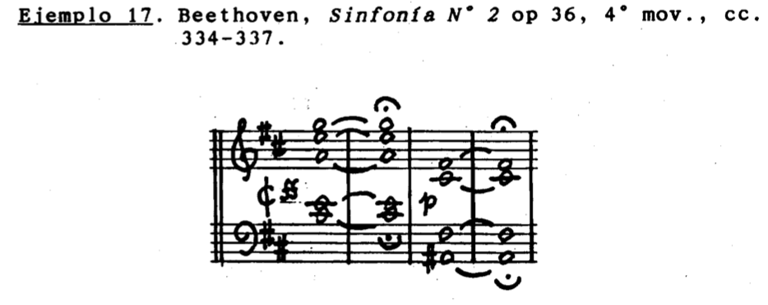

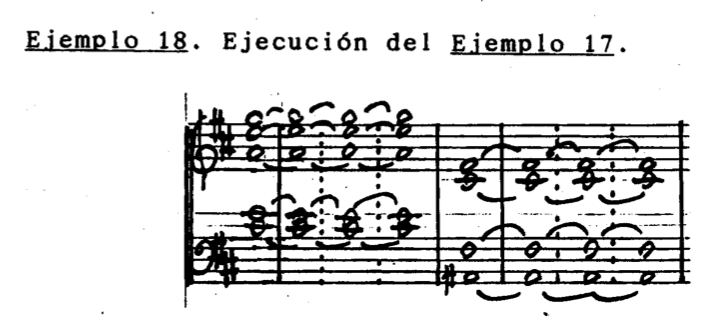

El siguiente ejemplo, extraído de la Sinfonía N° 2 Op 36 de Beethoven, ratifica dos premisas ya enunciadas:

1. El calderón tenuto sobre una nota de la duración de un compás, generalmente triplica su duración.

2. La medida del calderón tenuto resulta del contexto de agrupamiento en el que aparece.

El contexto de agrupamiento en el que se encuentra el fragmento anterior es de 4 compases. Obsérvese que los dos calderones consecutivos son anotados por Beethoven sobre el segundo compás de dos redondas = compases ligadas. La observación es obvia: si la duración de los calderones fuese ad libitum, ¿por qué no escribir sólo un compás con calderón? Si, por el contrario, el calderón triplica la duración del compás, la duración de un compás con calderón se extendería a tres compases, lo que ‘no encajaría” en el contexto de grupos de 4 compases. Beethoven, pues, escribe dos compases ligados y coloca el calderón sobre la nota del segundo: la duración total que resulta es de 1 +3 compases, como corresponde al contexto de agrupamiento métrico:

Dos casos para el análisis

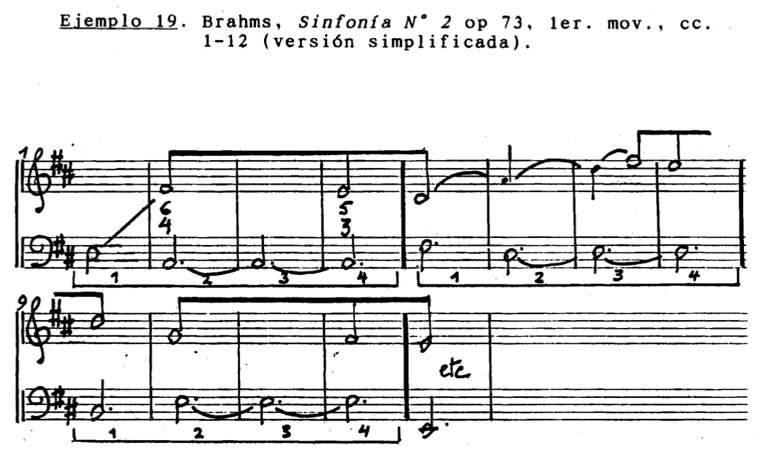

Como corolario del presente trabajo se ha elegido dos fragmentos cuyos respectivos análisis ofrecen interesantes alternativas e ilustran al lector sobre fundamentos para las decisiones que deben tomar el intérprete. Se trata del comienzo de la 2da Sinfonía de Brahms y de un pasaje transicional del Scherzo de la 9na Sinfonía de Beethoven. En el caso de la sinfonía de Brahms son planteadas dos líneas de razonamiento analítico que fundamentan dos versiones de agrupamiento.

El agrupamiento precedente se funda en los siguientes datos:

El c. 1 presenta a la Tónica en posición fundamental y es punto de partida de un importante movimiento tonal. Por lo tanto, recibe un acento estructural.

La línea melódica desarrolla una progresión lineal de 3ra descendente (Fa#4 — Mi4 — Re4), cuya llegada a la nota Tónica coincide con el final de la primera prolongación de la armonía de tónica (I — V — ), produciéndose un nuevo acento estructural en el c. 5.

La progresión lineal descendente de la melodía es replicada por las maderas en un registro más agudo (ver Flauta I, Fa#6 — Mi6 — Re6, cc. 7-9), coincidiendo su llegada con la introducción del vi gramatical en la armonía (c. 9), como acorde de conducción hacia el i.

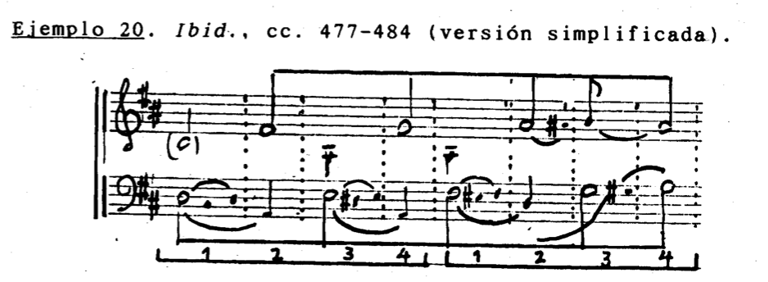

Esta lectura, en la que el motivo de bordadura del bajo en el c. 1 está en tesis, se encuentra corroborada por el pasaje de la Coda que comienza en el c. 477:

La Imagen 20 muestra el comienzo de la 2da sección de la Coda. El motivo de la bordadura del bajo aparece en tesis, con el acento estructural de la Tónica que inicia una progresión lineal de 5ta ascendente en el bajo, la que unifica los 8 compases en una progresión I>V.

Véase ahora otra alternativa analítica, que resulta de una diferente lectura:

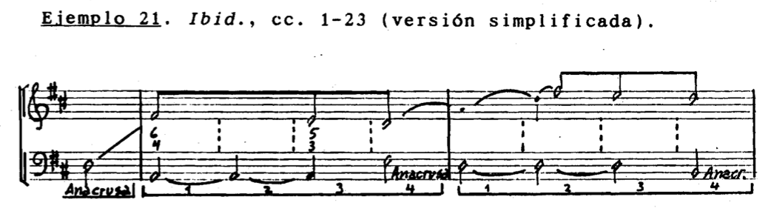

Para llegar al agrupamiento que muestra la Imagen 21 se ha tenido en cuenta los siguientes datos:

En los cc. 1-2, los acentos fenoménicos sobre la nota la del bajo (agógico y tónico) sugieren una relación arsis — tesis. Dicha relación se reitera en los compases 5-6, 9-10 y 13-14 (cada cuatro compases).

En los compases 2, 6, 10 y 14 -es decir, en las tesis señaladas en el punto anterior- hay otros acentos fenoménicos muy importantes: entradas alternativas de trompas y maderas, cambios de registro, etc.

Las ligaduras del bajo a partir del c. 14 sugieren un agrupamiento 4-2-4. La progresión lineal de la voz superior en estos compases define: los primeros 4 cc. están agrupados por la 3ra descendente Mi — Re — Do#, y los 6 restantes por la prolongación de Si y la resolución a La. El agrupamiento es, entonces, 4-2+4, coincidente con la articulación, la dinámica y las ligaduras de las maderas y violines.

Esta lectura, en la que el motivo de la bordadura en el bajo del c.1 se encuentra en arsis, está corroborada por la Reexposición (cc. 298ss.). El motivo inicial de la bordadura (Re4 — Do#4 — Re4) aparece en el Trombón 1, en aumentación libre y extendido a 4 compases; la entrada correspondiente al c. 2 de la Exposición se produce aquí en el c. 302 en tesis, dando comienzo a un grupo de 4 compases en cuyo último compás (305) aparece en los bajos el motivo de la bordadura en sus duraciones originales e inequívocamente en arsis.

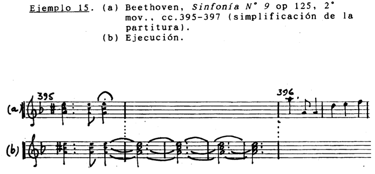

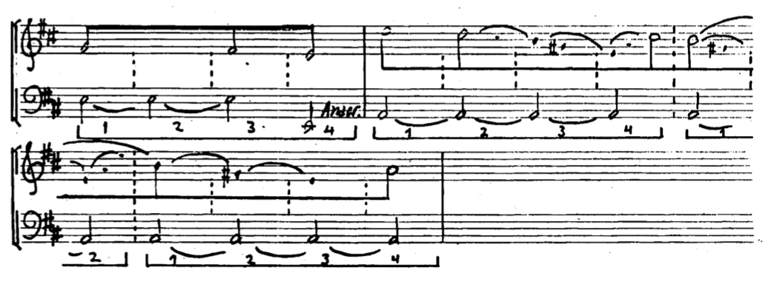

El segundo caso de análisis es el pasaje de la transición entre la Exposición y el Desarrollo del Scherzo de la Novena Sinfonía de Beethoven, extraño scherzo en una forma de sonata, con muy interesante material para el análisis tonal y el agrupamiento rítmico.

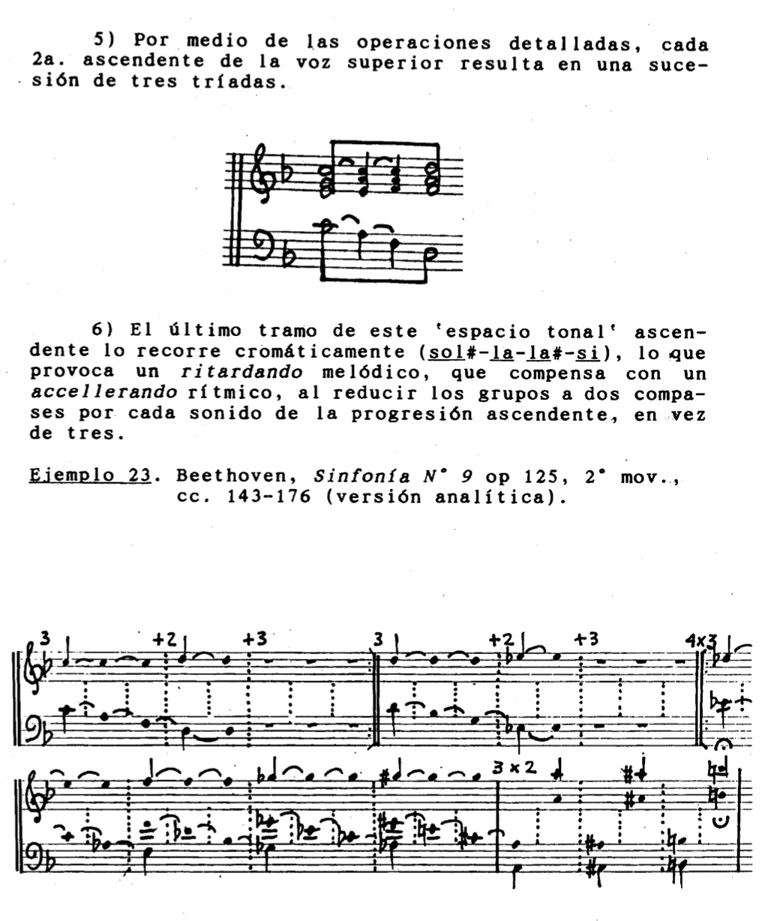

A partir del c. 143, una observación superficial revela un esquema de oposiciones timbricas (cuerdas — vientos) que se reitera cada dos compases. Esto puede inducir agrupamientos binarios, sin considerar otros aspectos más profundos de la construcción del pasaje que, se verá, resultan de mucho mayor peso a la hora de decidir los agrupamientos y la interpretación de todo el pasaje. Para ello, es menester analizar la estrategia compositiva de Beethoven.

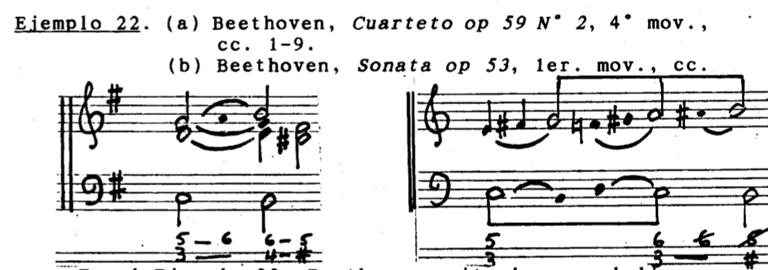

El Scherzo está en Re menor. El Segundo Grupo Temático, hasta el fin de la Exposición, está en la tonalidad — bordadura inferior de Do mayor, región de la Subtónica, y el Desarrollo comienza en la tonalidad — bordadura superior de Mi menor, región de la Supertónica. Además de la yuxtaposición lisa y llana, el camino más corto para vincular ambas regiones -Do mayor y Mi menor- es el descenso de un semitono, de Do mayor a Si mayor, Dominante de Mi. Este camino lo recorrió Beethoven en otras oportunidades, rápida y directamente:

En 22 [a] Beethoven evita los paralelismos de 8va y 5ta utilizando el recurso del retardo 6-5, en tanto que en [b] lo hace apelando al movimiento contrario 5-6-8.

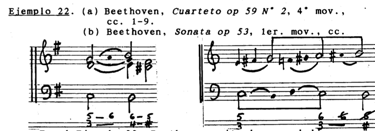

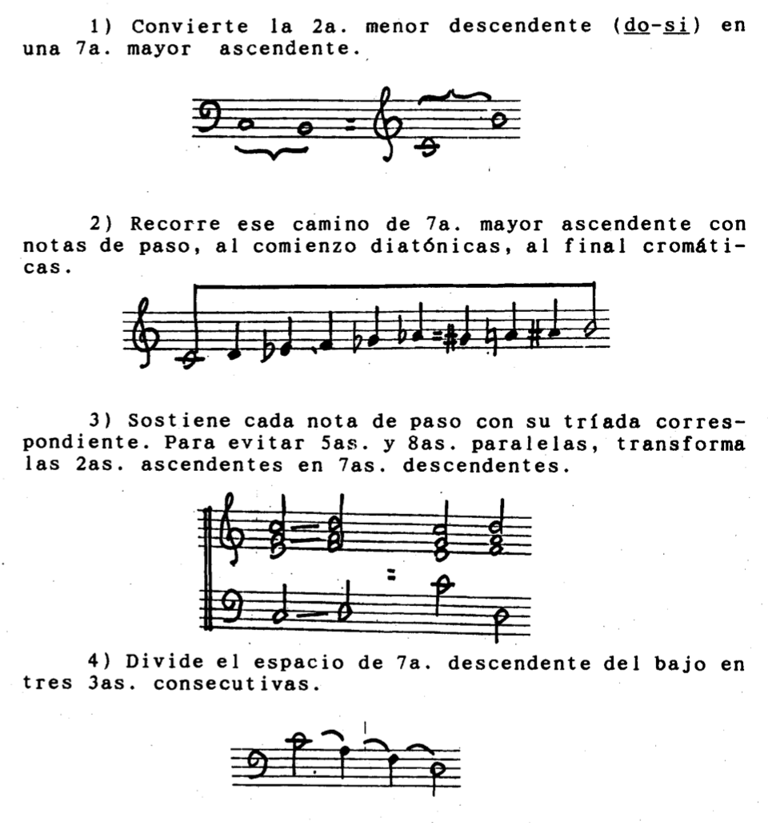

En el Scherzo de la Novena Sinfonía el derrotero que plantea el compositor es diferente, y su “estrategia” apunta a ganar el máximo espacio tonal del mínimo intervalo de un semitono descendente. La ‘tactica’ aplicada es la siguiente:

En consecuencia, al agrupamiento para el pasaje resulta:

cc. 143-150: 3 + 5 (2+3)

cc. 151-158: 3 +5 (2+3)

cc. 159-170: 3x 4

cc. 171-176: 2 x3

Breve epílogo para jóvenes directores

Comprender los fenómenos rítmicos que motivan el agrupamiento de compases es:

Comprender mejor el fraseo, la entonación y la expresión potenciales, inherentes a, e implícitos en, el texto.

Tener una imagen más exacta de los acentos fenoménicos y estructurales del discurso, que sirva de “imagen testigo” para detectar los frecuentes e indeseables acentos dinámicos que suelen aparecer en la ejecución instrumental, para reaccionar rápidamente ante ellos y suprimirlos.

Valorizar las distintas fases del proceso arsis — tesis — stasis, graduando la energía que cada una de ellas demanda.

Manejar adecuadamente la técnica del agrupamiento de compases es:

Contar con un factor de inapreciable valor para sostener la memorización de una partitura.

Poseer el fundamento indispensable para enriquecer la dirección “a uno” (un pulso por compás), con un “fraseo de batuta” persuasivo, que siga las alternativas de los esquemas de agrupamiento.

Tener fundamentos de proporcionalidad temporal para integrar el calderón tenuto dentro del contexto en que aparezca.

Pero, y sobre todo -volviendo a la cita inicial de Swarowsky- es avanzar un paso más “en sentido contrario” por el fascinante camino de la creación musical.